6月24日から27日までの4日間、宮城県石巻市の金華山へ研修に行ってきました。

今回はそのご報告第3弾です。※どなたでもご覧いただけます。

こんにちは、奥村です。甲子猿!我らが魏谷(魏梵谷工業高校)は惜しくも準決勝へと駒を進めることはできませんでした。

魏谷の夏は早めの直太朗さんに登場してもらう結果となりましたが、応猿していただいた皆様ありがとうございました!

来年こそ優勝を目指します!

整えきった堀川監督や選手たちをたくさん労いたいと思います。そして、今回も野生の猿分をお届けします。

特別展「海とサルの交わるところ」詳細はこちらから↓

前回のご報告では海藻を食べていたかもしれないニホンザル(マダム・ホオたち)をご紹介させていただきました。

これまでの記事はこちらから↓

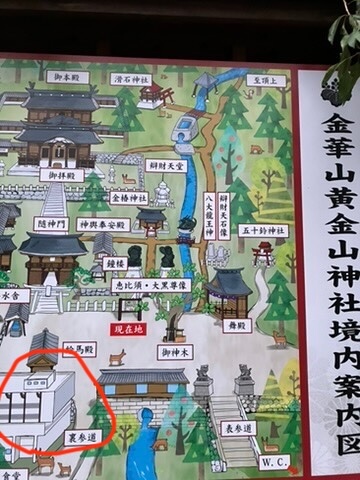

金華山滞在中は『金華山黄金神社』という所に宿泊をしていたのですが、

※赤丸の部分

神社に宿泊?と思われる方もいるかもしれません。

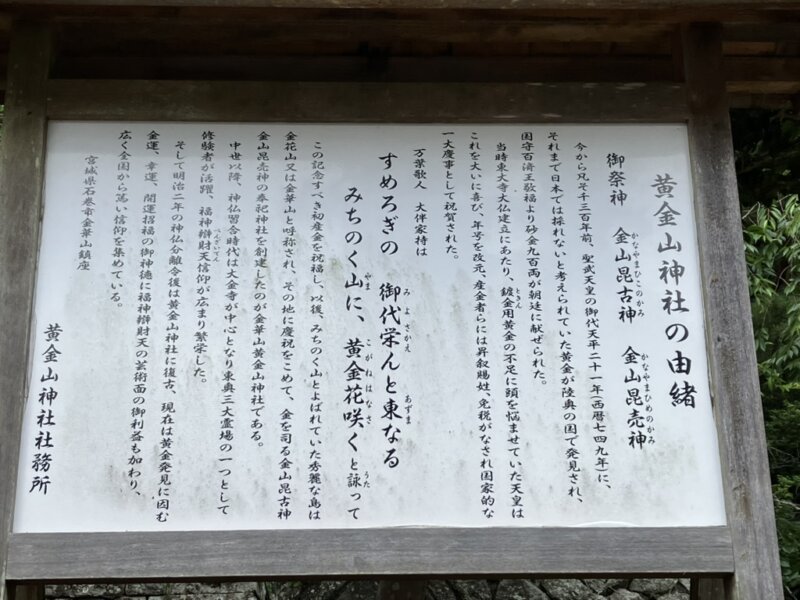

ちなみに黄金山神社の由緒はこちらです。

とても歴史が古い神社なのですが、

その参詣は離島ならではといいますか、参籠(おこもり)という風習が古くからあるそうです。

現在はフェリーなど交通が確立していますが、昔は金華山にたどり着くまで、海を越えるのが容易ではなく、近くの牡鹿半島の宿場に泊まり、なおかつ金華山でも1泊しければならなかったようです。

そのため、研修期間中に神社でご一緒した他の宿泊客の皆さまはみな参籠(おこもり)目的。

サルの調査をしにきた方はおらず、連泊者もいなかったと思います。

神社の宮司さんからは、せっかく宿泊するのであれば、せめてご祈祷に1回は参加してみてはどうかと、お話があったため、天気予報が一番悪めな調査3日目に、参詣させてもらうこととなっておりました。

朝7時、厳かな雰囲気のなか、参詣者は奥村たち調査メンバーの3名のみ。

神主さんや宮司さんはじめ、ご祈祷をしてくださる神社関係者の方たちは6名と倍の体制でお迎えいただき、恐縮ではありましたが、ありがたく参詣させていただきました。

ご祈祷をすませて、この日も【東海岸網羅作戦】を決行。

奥村は山頂ルートを選択し、赤見さん&土性さんは2日目のルートで東海岸を目指します。

登山口に到着!

そしてご祈祷のご利益あってか、登山口のすぐ近くで、さっそくニホンザルを発見しました。

3、4歳くらいだと思います。

その後、親らしき個体と連れだって移動していきました。

登山道は沢沿いに登るルートとなっており、他にも先ほどのニホンザルの群れのなかまと思われる個体と出会いました。

金華山では、この時期特有の冬毛→夏毛へと頭頂部から生え変わっていくタイプのブタオヘアー。

腕毛も夏毛のようです。

本物のミナミブタオザルにご登場いただくと、思ったほどヘアスタイルが似ていないこともわかりました。

沢沿いの腐葉土地帯ではニホンザルたちが、なにやら落ち葉を掻き分け、掘り返しています。

モンキーセンターのリスザルの島では、樹上性であるボリビアリスザルたちが地面に降りてきて、

落ち葉をひっくり返してガサゴソやっていることがあるのですが、

そんなときはだいたいナメクジです。

ゲットしたあとは、こねてこねて、ぬめりをとっているのか、

一連の所作を終えてから食べている様子なのですが、

金華山のニホンザルたちは土を掘り返してゲットした細長い物体を

少しだけ揉んで食べているようにみえました。

木の根や細い竹の茎?

ミミズ、やっぱりナメクジなの?

どっちなんだい!

と何を食べているのか確かめたかったので、接近を試みます。

ニホンザルたちが土を掘り返して探している間は、無防備というか

夢中になっているというか、接近しても所作さえ間違えなければ、

ヒトを警戒してその場をあとにすることはなく。

ただ、その土のなかにある、よほど良いものを

おそらく下位であろう個体がみつけると……

上位個体がやってきて、

追い払ってその場所を奪い、

あわや闘争みたいな雰囲気となっていました。

追い払われた個体は、なんとかゲットできていた様子で口のなかで、もごもごしていました。

しかし、奪い合うほど良いものなのか……

ますます何を食べているのか気になり、夢中で掘り返しているニホンザルをしばらく観察することに。

「おい!お前が近くで見ていると掘っているのがバレるじゃないか。」

といった感じで、

必死な眼差しを向けられることもあり、

程よい距離を心がけなおしながらも、観察を続けます。

「そんなに派手に掘り返していたらいずれバレるだろうに」

とも思っていましたが、もしかしたら掘っても掘ってもみつからないサルを演じているのでは……

上位個体からのマークを外すため、「私は掘っても掘ってもみつからないのです。期待しないでね。」みたいな。

そうだとしたら、雑に大袈裟に掘り返しているのも納得がいくのですが、

なかなかその“土のなかにある良いもの”がみつからなくて、必死になっていただけかもしれません。

群れの何頭かは腐葉土地帯をあとにして、沢の上流へと移動を始めました。

沢沿いがそのまま登山道だったこともあり、こちらも頂上を目指しつつ、

そろそろ切り上げて群れを追うことにしようかと思ったのですが、

まだ掘っているサルを横目に移動する子ザル

掘っているサルの頭数が減り、比較的気持ちにゆとりができたのか、

掘って土のなかからゲットしたものを、ゆっくりと食べる個体をでてきたため、

奥村もその場に少し留まり、観察することにしました。

なんだろうな……

細くて、白くて、長くて

もやしみたいだな。

もやしか?

撮影した画像をよくみてみると

それは“カヤの実生”であることがわかりました。

道中よく見かけたカヤの実は

地面に落ちたばかりでこんな緑色をしているのですが、

地面に落ちて、落ち葉がかぶさって地中で根を出し始めたところだと思います。

そんなにおいしいものなのかな、とも思ったのですが、奪い合うほど良いものであることは明らかだったため、この時期の貴重な栄養源なんだと思います。

群れが行く道を示してくれるかのように、登山道を先導。

この倒木はさすがに潜ったと思います。

奥村は群れについていきました。

途中すこしケンカみたいなニホンザルたちのもめる声がして、その場所によると。

白いキノコ!?(食痕 ※かさの部分)

キノコも奪い合いの対象になるようです。

カヤの実生掘りから、1時間ほど一緒にすごした群れですが、

どうにも追跡しきれない険しい森へ入っていってしまったので、追跡を断念。

森の中へと去っていく子ザル。

干潮の時間には間に合いそうになかったのですが、東海岸網羅作戦のため一路、山頂を目指します。

登頂!

霧というかもう小雨で、山頂から見えるはずの海岸や、海すらどこにあるかわからない景色でした。

ここから海抜0mまでいっきに降ります。

東海岸への下り道は階段的な樹脂製の杭が親切にも整備されていたのですが、

シダ類と時々アザミやイバラが生い茂り、杭を隠してしまっているところがたくさんあり、

その隠れた杭が、霧や雨に濡れてツルツルと滑るところもありましたが、

下りを終える頃にはなんとか慣れました。

そして霧や雨により、水を得たヤマビルたちが元気よく、これでもかと

足元にまとわりついてくるのを振り払いながら進みました。

ようやく東海岸の千畳敷に到着。

昼前だったこともあり、休憩を兼ね少し早めの昼食を取ることにしました。

その頃には、なんとか雨もあがっていました。

霧雨か汗か、全身ずぶ濡れだったため、ヤマビルの吸血の確認も兼ね、ほとんどの衣類を千畳敷に干します。

ありがたいことに日差しもでてきて、石の上の衣類がどんどん乾いていきます。

海が眩しく、サングラスくらいしかつけずに、お弁当のおにぎりを食べました。

無線で現在地のやり取りをして、付近にいた赤見さんといったん合流することに。

しばらくすると赤見さんが来たので、手を振ったのですが、なにやらよそよそしい感じが……

自分の姿を忘れてしまっていたのですが、こんなサングラスくらいしかかけてないような格好のやつに、

ほぼほぼ無人島な金華山で、でくわしたら警戒されるのも当然です。

そんな束の間の昼食を終え、乾いた衣類を装備して再び調査開始。

この日はここから北を目指します。

実は、前日に奥村がマダム・ホオと遭遇したあとくらいに、

北のルートを調査していた土性さんが海岸沿いの群れを発見しておりました。

岩場で追跡が困難ななか、しばらくは追いかけてくれていたようです。

時間帯的にも、ちょうど土性さんが発見したお昼過ぎと同じくらいだったため、

まずはそのポイントを目指すことにしました。

千畳敷の岩場沿いに行けるところまで北上しようとしたのですが、

さすがにジャンプして渡る勇気ないな、というような地形に何度も阻まれました。

絶壁を迂回するのも一苦労。

ここは、地名?がついていて、その名は『千人沢』。

金華山『千』好きね、とも思ったのですが、看板が立っていたので見てみると、

途中破損して、読みづらくなっていますが、どうやらさっきの絶壁みたいな所は、

深さ60mもあったらしく、ジャンプしないで本当に良かったなと思いました。

この絶壁は政宗(伊達?)公が鹿狩りでめちゃくちゃ海の神様を怒らせて、できたそうです。

深さ60mの怒りに怯えながら、千畳敷でサングラスくらいしか着けずに過ごした行為はいかがなものだったのかと、動揺を抑えながらも千人沢をあとに。岸壁沿いを北上しました。

海岸に面した岩場には所々ニホンザルの糞がたくさんあり、そこらで過ごしていたことがわかりました。

もうこれ以上はさすがに海岸沿いを北上できそうにない、というところまで来て、

ほとんどロッククライミング状態で岸壁を登り、遊歩道(既存のルート)へと戻りました。

ただ、岩場をよじ登っている時に、どうやらサングラスの一部を破損してしまい、

スカウター状態になったため、以後使用できなくなってしまいました。かけるのも恥ずかしいので。

海神の怒りだったら、まだ軽い方なんだと思います。

倒木だらけの遊歩道を北へと進んだのですが、ニホンザルもシカすらもみかけることがないまま、

霧が立ち込め、小雨になり、最後は本降りになってきました。

金華山滞在中、初となる雨具の装着を余儀なくされました。

山用のポンチョを引きずりながら、シダをかきわけ、沢を越え、倒木を跨ぎ……

跨ぎそこない、倒木の枝が膝下を直撃。

タイツだか、レギンスだか、スパッツ、股引きなど、なんて呼んでいいかよくわかっていないのですが、

下半身のズボンのしたに身につけている布に、1cmくらいの穴が空いてしまいました。

痛いな、と思いながらもしばらく道を進んだのですが、どうも嫌な予感がしたので、

その穴の空いた箇所を見てみると、いるんです。ヤマビルが。

少しだけ肌が露出した箇所をピンポイントで狙われていました。

吸血前だったようで、急いで振り払ったのですが、

吸う箇所を的確に狙うヤマビルのセンサーに驚きました。

雨から霧へと徐々におさまっていき、島の最東端である大函崎に到着。

こちらもカクカクした岩場が特徴的な地形で、その岩場の直前まで金華芝が茂っており、

芝には鹿糞が、岩場にはニホンザルの糞がたくさん確認できました。

近くには『賽の河原』という、いよいよな地名の場所があり、

ここまで来たのだからと寄ってみました。

海にはウミウがたくさんいて、画像手前の岩場にはサルの糞が多く落ちていることがわかると思います。

ここを海辺まで降りて右側に歩いていけば、大函崎の突端に辿り着くことが出来たかもしれないのですが、

画像の岩が黒く変色している部分が、それはそれは信じられないくらい滑るのです。

ヒヒの城の池の近くよりもツルツルです。

一歩踏み出したら、海までいっきに滑って、帰ってこられないんだろうな、

というただならぬ気配を感じて、引き返すことにしました。

帰路は再び山頂ルートを選択しました。下りでは少し苦戦した階段が、

東海岸からの上りでは、杭の姿がわりと見えることで道標となりました。

海抜0mから標高445mまで、いっきに上って1時間ほど。

山頂では雷雨となり、雷にうたれる心配もあったため、

これ以上ひどくなる前にと、急いで山を駆け下りました。

この日の行程はこんな感じです。

海抜0mだと書いてしまいましたが、8mだったようです。最高高度は誤差範囲だと思いますが、

この日の累計高度は1000mを越えていました。

結局3日目は、朝出会ったニホンザルの群れ以降、その姿をみつけることはできず。

雨と汗でふやけてしまいそうになった体を神社の湯船で癒しました。

次回、研修最終日。快晴の予感。

神社から望む牡鹿半島

帰りの船が出発する昼までに、なんとか海岸を利用するニホンザルを観察するため、

新たな作戦を決行します。お楽しみに。

続きはこちらから→【生息地研修報告】金華山-~その④~

-------------------------

※オンライサロン『猿分補給』では、モンキーセンターのスタッフたちから、

日々いろいろな記事をメンバーの皆さまにお届けしています。

気になった方はぜひ覗いてみてください。

https://community.camp-fire.jp/projects/373624/preview?token=3pppyarn

冷や冷やするような猿の観察というかもはや冒険談ですね。スタッフさん三名の他にもこのような離島なのに神社を訪れる方がいるのは驚きました。野生のサルの観察は面白そうですが気を付けてください。

コメントありがとうございます!金華山、ニホンザルはもちろんのことなのですが、

山に海に地形もとても魅力的で、まだまだ探索し足りなかったです。

危険な場所もありますが、これ以上はやめとこう、という判断が大切でした。

次回最終回となりますが、よろしければまたご覧ください。(奥村)