ランナーズハイという言葉を知っているでしょうか?

継続的な運動によって引き起こされる一時的な幸福感や高揚感のことなのだが、ランニングでなくてもこうした経験は多くの人にあるだう。試合中にきついゲーム展開にも関わらず楽しさやもっと続けていたいと思うこともおそらくそうでしょう。

そんな私は幾度となくアニマルズハイを経験した飼育員,南米館担当の高田です。

5月27~29日に幸島研修に参加させていただきました。

なぜこの時期に?このタイミングで記事にするのかと思われる方も多くいるはずです。私個人として発表したりするのであれば同時に多くの人に伝えたいと思ったので先週ミュージアムトークライトバージョンにて発表させていただいたこのタイミングで記事にしようと思った次第です。

研修初日は移動がメインとなってしまったので研修二日目以降が本番でした。

研修二日目は、潮の影響で幸島の滞在は7時~11時までの短い時間となりました。午後には都井岬で岬馬の観察をしました。

現在の幸島に生息するニホンザルは90頭以上おり長期間の観察とデータ集積があるため野生に近い環境ではあるが戸籍のようなものがあります。人づけとサルの管理のために週に3回、3kgの麦を撒いています。

午前7時に駐在している研究員の杉浦氏と京都大学野生動物研究センター幸島観察所を出発し1時間ほど島内を散策した後、8時過ぎに研究員で人づけやメインのデータ収集、管理をしている鈴村氏と合流しました。撒かれた麦を食べる砂浜のサルを観察しながら様々なことをご指導していただきました

幸島は海岸の砂浜以外は常緑広葉樹林に覆われているため獣道を歩き島内を散策します。様々なものをサルは食べています。ヤマモモを食べる姿を我々は見ましたが、自然の木の実の他には葉やムシなどもよく口にしているそうです。

鈴村氏による人づけのための麦撒き(以前はイモを撒いていたがサルの管理のため現在はイモを与えていない)の後に麦を食べるサルを観察します。観察しながら管理のための個体の確認などもおこないます。

今回の研修の目的の一つはサルたちの海の利用であることから海岸や海とのかかわりについて注意深く見ていきました。幸島のサルたちの海の利用として魚食や水泳、麦洗いなどが挙げられます。

昔はサルたちが魚を食べることはなかったようで島を利用していた漁師は自身の持ち物や食料がとられないように荷物の周りに魚を置いておくようなことをしていたそうです。魚の他に貝も食べていてマツバガイやカサガイを食べることが多いようです。

水泳はおもに子どもがする遊びの一環だとも考えられています。麦洗いは撒かれた麦を海水の中にいれ付いた砂が口に入らないようにしているようです。また海水により塩味がつくからだともいわれています。子どもも大人と同じように麦を海水につけているのを見ることができました。

水泳とまではいかないまでも手足を水の中に入れる子ザルを発見しました。

午後には都井岬で岬馬を観察しました。

日本霊長類学の父と呼ばれる今西錦司らもともとは都井岬で岬馬によって動物の社会について研究しようとしていたがニホンザルの方が研究対象に向いていることから幸島で研究を始めたため、幸島が日本霊長類学の聖地ならば都井岬はエピソード0に地になります。

都井岬観光交流館パカラパカラは以前あったビジターセンターの機能を持っていて都井岬の自然や動物の情報を得ることができます。個体数の調査もしており5月の時点では107頭生息していました。

岬のいたるところで岬馬を見ることができました

都井岬のなかで最も多くのウマが集まるらしい小松ヶ丘ではかなりの頭数のウマを見ることができましたいました。野生に近い環境で日本在来馬を見ることができるため研究者や学生も調査地として利用しています。

研修三日目は宮崎県総合博物館へ向かいました。無料の博物館であったが非常に設備が整っていて地域の博物館らしく宮崎に自然や歴史、民俗の展示が主なものでした。幸島を含めて網羅する範囲が広かったので初めに行くべきだったと反省しました。

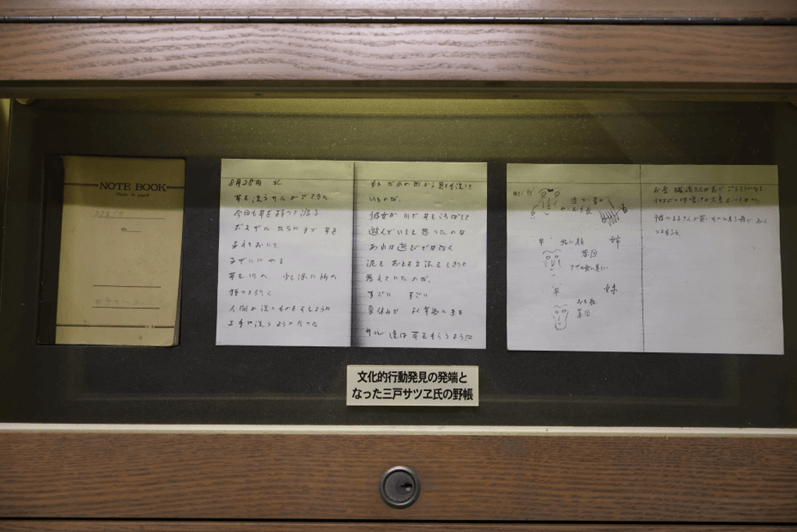

展示には幸島に関するものもありました。個人的には三戸サツエさん(文化的行動のイモ洗いを発見した方)の野帳がそそられるものでご健在ならば100歳を超えている方の野帳があって幸島で現役で調査をする鈴村氏や杉浦氏も野帳に書いて都井岬で学生も野帳つけていてこれだけ電子デバイスが普及していてもノートとペンが使われ続けていることが何かバトンを渡しているように思え感慨深いものがありました。

サルの海の利用もここでは触れられていて映像で魚を食べていることや貝を食べることが取り上げられていました。

この後、我々は空港へ向かい帰路へとつきました。

本研修は『船の科学館「海の学び ミュージアムサポート」』支援を受けて実施されました。生息地では京都大学野生動物研究センターの鈴村様、杉浦様にご指導をいただき、大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。また本研修の機会をくださった湯本所長、下村園長をはじめ日本モンキーセンターのスタッフの皆さまにも心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

ではまた、日本モンキーセンターで会いましょう。

*オンラインサロン【猿分補給】では、日本モンキーセンターのスタッフたちから日々いろいろな記事をメンバーの皆さまにお届けしています気になった方はぜひ覗いてみてください。

https://community.camp-fire.jp/projects/373624/preview?token=3pppyarn