6月24日から27日までの4日間、宮城県石巻市の金華山へ研修に行ってきました。

今回はそのご報告第2弾です。※どなたでもご覧いただけます。

こんにちは、奥村です。甲子猿!開幕から目の離せない、白熱した戦いが、今年の夏も繰り広げられております。我らが魏谷(魏梵谷工業高校)の決戦も今週末に控えています。果たして、整うのか!?とっておきの選手たちをご紹介できると思います。勝負の行く末も気になるところではありますが、今回も野生の猿分をお届けします。

特別展「海とサルの交わるところ」詳細はこちらから↓

前回のご報告ではニホンザルをご紹介するまでに、長いことかかってしまいました。最後までご覧いただいた皆さま、ありがとうございます。

前回の記事はこちらから→http://www.j-monkey.jp/jmckeeper/2025/07/18/【生息地研修報告】金華山-〜その①〜/

今回も助走がかなり長めかもしれませんが、ご容赦ください。早めに謝っておきます。

それでは研修2日目スタートです。

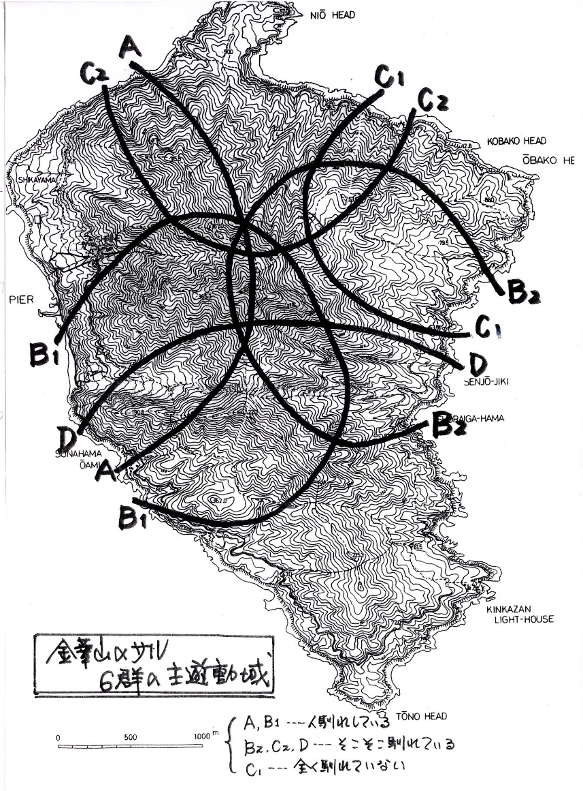

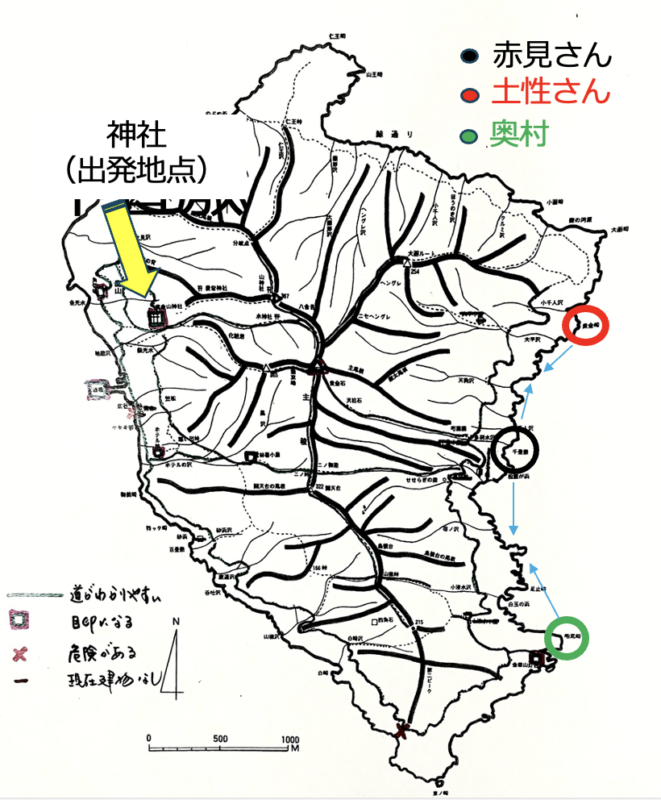

まずは金華山にくらす野生のニホンザルの群れの分布がこちらです。

これは金華山のニホンザルを長年研究調査されてきた伊沢絋生氏より事前にいただいていた資料です。

6群の分布が示されています。各群の遊動域(群れが移動する範囲)が重なる部分もありますが、だいたいこのような感じで島のエリアを住み分けているようでした。

初日にニホンザルの群れと遭遇した場所が鹿山という、このあたり↓

分布と照らし合わせてもA群であることがわかります。

改めて伊沢先生とお話しさせていただく機会を得ることができ、群れのこどもの頭数などで、A群と確定することもできました。状況をお伝えするだけで、どの群れかを言い当ててしまう凄まじさに、研究を続けてこられた方々の偉大さや、金華山というフィールドの素晴らしさを実感するわけなのですが……

初日に、うしろ髪をひかれる思いでニホンザルとの遭遇ポイントをあとにしたこともあり、

2日目はA群の追跡調査を、まずはしてみようということになりました。

初日と、うって変わって天候は予報通りの悪さ。

雨が降ってないだけマシでしたが濃霧でした。

調査準備を整えて、神社前に集合。

霧に負けじと煙を吐き出さんとする奥村ですが、この時、時刻は朝5時です。

霧で視界が悪いなか、初日に訪れた鹿山を目指します。

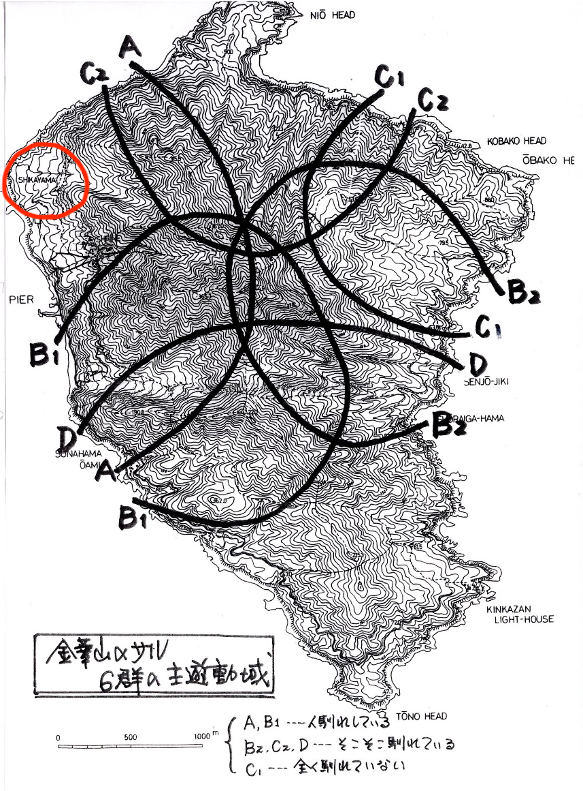

初日に遭遇したA群が、夕方から夜にかけて山へ戻り、また朝になって山から降りてくるのでは?という推測のもと、同行メンバー3人で分かれ、調査することになりました。

金華山は携帯の電波が届かない場所もあるため、赤見さんがあらかじめ無線機をレンタルしてくれていて、3人の連絡は無線機でやりとりをすることになりました。

奥村は鹿山からいけるところまで北上し尾根を登って下るルートを選びました。

道中、とてもいい感じの木がたくさんあり

すごしやすそうな木

かっこいい木

根元に“うろ”があるタイプの木

飼育エリアにもこんな感じの木があるといいなぁ、とか

水飲み場は沢みたいなタイプが良いけど、この根元“うろ”みたいな感じもおしゃれね、とか

まったくサルに出会えないので、木をみながらそんなことを考えていました。

ガサガサっという物音がして、一瞬身構えるのですが。

だいたいシカです。

尾根は写真だと、とてもわかりづらいのですが、なかなかの傾斜で

倒木や岩を越えてまっすぐ進みます。

足元は霧の影響でつるつるだし、左右が崖みたいになっているので慎重に。

無線のやり取りで土性さんがいるっぽい場所まで登り、合流。

ニホンザルの新しめの糞や、鳴き声が聞こえた?(土性談)みたいなので

奥村たちが通らなかったルートにニホンザルたちがいた可能性がありました。

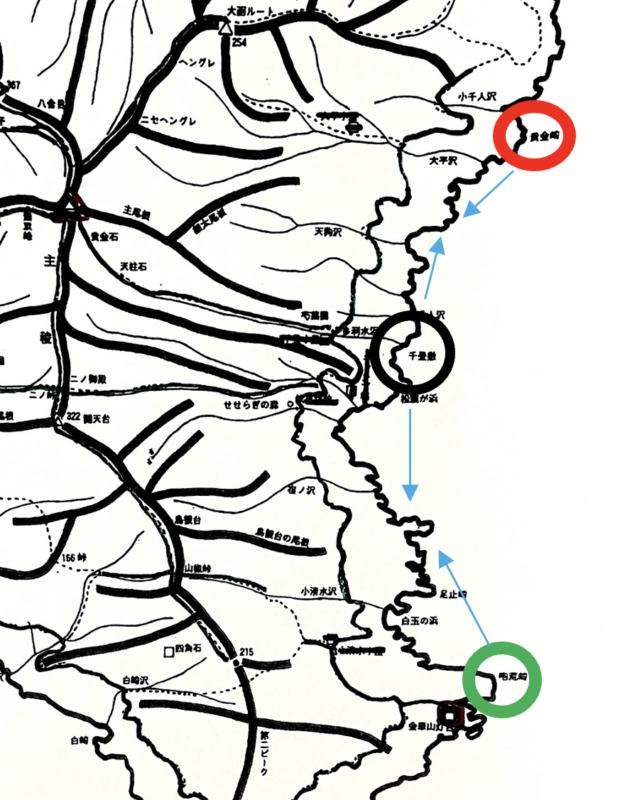

※赤丸の部分にニホンザルたちがいたかも!?

リアル朝飯前活動となったのですが、この時は結局ニホンザルの姿をみることはできませんでした。

神社にいったん戻って朝食をとり、調査仕切り直しです。

今回の研修では特別展「海とサルの交わるところ」でご紹介できるような、海岸で海藻などの採食をしている様子を観察し、撮影したいというミッションがあったこともあり、

ニホンザルたちが海岸を利用する干潮の時間帯を目指す必要がありました。

作戦会議で干潮の9時半〜10時頃に、島の東海岸で3箇所のポイントから、それぞれニホンザルの観察を目指そう!となっていたこともあり、

※このマップも事前にいただいた資料です。(配色は甲子猿カラー)

赤見さんの千畳敷というポイントを起点に、土性さんが北へ、奥村が南の灯台を目指すことに。

そして各ポイントへの道中や到達した場所から肉眼や双眼鏡などで東海岸を利用するニホンザルを探し、発見したら無線で知らせて、集合したり、追跡したり、観察&撮影をしよう!という『東海岸網羅作戦』です。

出発地点の神社からは尾根越えをするわけなのですが、

この日は山頂ではなく、少し標高の低いニノ御殿という地点を経由し東海岸へと向かいました。

ニノ御殿へと上る道中には

ヤマビルです。

歩みを止めると、元気いっぱいのヤマビルたちがいっせいに靴へとよじ登ってきます。

ただ、結構な速度で歩いていても、結局ヤマビルたちはくっついてくるので、調査終盤にはある程度歩いたら、ヤマビルたちが少ない岩の上に登って、靴やズボンにくっついているヤマビルを取り除いてからまた進む、といった歩行方法を身につける(これを怠ると15箇所くらい吸血されます。)わけなのですが、この時奥村はヤマビルとのファーストコンタクトだったこともあり、靴の中に入ってきたかもしれないヤマビルに動揺を隠しきれませんでした。

おじさんが大慌てで、土性さんの肩をかり、ヤマビルを取り除いているところです。

蚊やダニ、ハチなんかと比べるとヤマビルは吸血するくらいで、痛みもかゆみもほとんどなく、血がしばらく止まらないくらいなので、よっぽどマシな方だとは頭では理解しているのですが、最初は心が折れそうになりました。

調査の終わり頃には「吸血してころころになったヤマビルがかわいく見えてきた」と赤見さんが様子のおかしなことを言っていたのですが、ちょっと何を言っているのかわからなかったです。

ニノ御殿(尾根)からの東海岸へと下る途中で遊歩道(といっても獣道みたいなものですが)を見失ったり、土性さんが双眼鏡をニノ御殿に忘れていったん戻ったりと、アクシデントもありましたが、なんとか東海岸に到着。

千畳敷まであと少し、この時点で時刻は10時過ぎ。

きっとまぁまぁ大きいんだろうな、というシマヘビが足元にいてビビりました。

ここまで海岸を利用するニホンザルにはまだ出会えていません。

千畳敷に到着! 視界悪……

巨岩がならび、畳を千枚敷いたみたいだから千畳敷というのかな、視界悪!

ただ、このあたりをニホンザルが利用していたっぽく、岩の上には糞がたくさんありました。

幸い潮もまだ引いており、海藻へのアクセスも抜群のようです。

観察ポイントとしてはとても良さそうでした。

当初の『東海岸網羅作戦』は視界不良のため厳しそうではありましたが、赤見さん土性さんと別れて、奥村は南下することに。一路灯台を目指します。

道中信じられないくらいの数の倒木や、ここ歩いたら崩れます。

みたいな道のりを進み

その名も『白玉の浜』という、天気よかったらめちゃくちゃ綺麗なんだろうな、というスポットを眼下に望みつつ、ニホンザルを探して歩き続けました。

目的地の灯台にもう少しでさしかかるところで、ガサガサっという音が。

また、シカかなとも思ったのですが、静かに音のする方へと近づいてみると……

ニホンザルを発見!!

こちらに気づいた様子で木の上にするすると。

刺激しないようにしながらも、少し距離をつめ、無線を使い、発見したことと、無線機の音量をこれからしぼることを知らせ、全カメラ(ビデオ、一眼、携帯)の準備をしました。

何頭かは山側の茂みのなかに移動し、姿を消してしまったのですが、

なにやら樹上でバリバリと音が聞こえてきました。

ホオノキの葉を採食している様子です。

よくよく観察すると他にも樹上に3頭ほど、茂みのなかにも数頭いて、こちらの様子を伺っているようでした。

息をひそめ、こちらの気配をニホンザルたちに慣らす時間が始まりました。

金華山というフィールドは長年研究者の方たちが調査をしているため、きっとニホンザルたちも、奥村が所作を間違えなければ、普段の姿を見せてくれるはずです。

しばらくすると、ニホンザルたちも発見時のそわそわ感がなくなっていき、比較的くつろぐ様子をみせてくれました。

この辺の距離感は飼育エリアであるモンキーバレイでも少しだけ通ずるところがあり、

目を合わせず、ゆっくり動き、サルたちにとって不都合がないように配慮するなど、そういった感覚が役に立ったかもしれません。

バレイのなかには

目が合うと

威嚇するでもなく腰を上げ

接近を試み

なにも持っていいないことを知り、ガッカリされる。

という特別なケースもあるのですが……

金華山のこの灯台手前のポイントでは時間にして30分くらい、数にして10頭ほどの群れを観察することができました。

ただ、発見した時はようやくみつけて上がりきったテンションを抑えるのに必死だったのですが、冷静になってみると、奥村やニホンザルたちが互いに様子を伺っているなか、真っ先に採食を始めた個体がいたことに気づきました。

この個体です。性別はメスで、老齢とまではいかないと思いますが、しっかりとしたおとなの個体。

観察中もずっとバリバリとホオノキの成熟葉を食べています。

よっぽどお腹が空いていたのかな、とも思ったのですが、

なんだか様子が違う気も……

なんというか、おいしくなさそう?

採食の様子を観察していると

輪生するようにみえる葉の数枚だけ、そして部分的に食べています。

まだまだ可食部がありそうな枝葉を残して、

次の枝葉に移動……

グルメなのかな、とも思いつつ、なんだか義務的に食べている感を拭えない様子。

他の個体が採食を終え

次々と移動するなか

まだ食べている……

アルファ的なポジションであろうオスも、このメスに視線を送りつつ

「早く食べ終わってくれないかな」とでも思っていそうな待ちスタイル。

おいしくもなさげに採食を続けるマダム・ホオ(と名付けることにしました。)。

他の個体が木を降りて、移動し、先ほどのオスも地上に降りてマダム・ホオに視線を送ります。

「まだかな……」

「降りてこねぇな」

おそらくは群れの移動のしんがりをつとめたいであろうオス。

「ねぇ」

「どう思います?」

とでも思っているじゃないかといった視線をこちらになげかけているようにも感じましたが、

少ししびれを切らした様子で

マダム・ホオを残して去っていくオス

ようやくを食べるノルマ?を達成したのか、

しばらくしてマダム・ホオも群れのあとについていきました。

ここから群れを追跡しようとしたのですが

シダの茂み、時々アザミとイバラが奥村の腰のあたりまである地帯を群れが進んでいったことと、それでもなんとかついて行ったのですが、最終的には視界ほぼゼロの霧にまかれてしまったこともあり、マダム・ホオたちをこれ以上観察することはできませんでした。

この日(朝飯後)の調査ルートはこちら。

日中もかなり歩きましたが、海岸を利用するニホンザルを奥村が見つけることはできませんでした。

この日の夜、研究者の伊沢先生への報告を兼ね、お話しする機会を得ることができたので、

日中出会った群れの様子をお伝えしたところ、奥村が遭遇した群れはD群とよばれる群れだったことがわかりました。D群は全部で60頭ほどの群れが小グループに分かれて行動するようで、その分群だったようです。

どうしても気がかりだったマダム・ホオ。

伊沢先生に採食の様子をお伝えすると、この時期海藻などを採食すると、糞がだいぶネバネバするそうで、そのネバネバを抑えるためにホオノキなどの成熟葉を、海藻を食べた後に採食することがある、ということがわかりました。

マダム・ホオはじめ、この日出会ったニホンザルの群れは海藻食べていたかもしれないんだ……

海岸を利用するニホンザルはみられませんでしたが、海岸を利用したかもしれないサルをみることができ、目的に一歩近づけたような気持ちになりました。

そして、マダム・ホオ……

義務的に葉を食べていたように感じたのはそういうことだったのか、

海藻もいっぱい食べたんだろうなぁ、

とマダム・ホオが海藻を食べている様子に思いを巡らせながら、

長かった2日目の調査を終え、この日はめちゃくちゃ眠りました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回、もうお腹いっぱいかもしれませんが、研修は折り返し、3日目の調査となります。

3日目は山頂(標高445m)を目指します。お楽しみに。

続きはこちらから→【生息地研修報告】金華山-~その③~

-------------------------

※オンライサロン『猿分補給』では、モンキーセンターのスタッフたちから、

日々いろいろな記事をメンバーの皆さまにお届けしています。

気になった方はぜひ覗いてみてください。

https://community.camp-fire.jp/projects/373624/preview?token=3pppyarn

とても楽しく読ませていただいています。

この後も楽しみです。

ありがとうございます!特別展「海とサルの交わるところ」の催事期間中に関連イベントとして

日本各地のニホンザルの生息地を訪れたスタッフたちによる紹介もありますので、

そちらもぜひ、お楽しみに。(奥村)

https://www.j-monkey.jp/event/museumtalk/index.html

石巻市金華山の野生のサルは初めて見ました。幸島や金華山など離島に住む猿は小さいのでしょうか。東北のニホンザルは犬山と違う植物を食べているのだと思います。鹿も多いようです。確か屋久島では猿の糞を鹿が食べていたと以前に川原さんが書かれていたと思います。遠いところお疲れさまでした。

東北のニホンザルはオスで体重25kgと、このあたりのサルの2倍弱のサイズが報告されており、比較的体格が良いようなのですが

金華山ではそれほど大きい個体はみかけなかったです。幸島ほど体格が小さい印象はなかったですが、やはり離島の影響が考えられそうです。

私たちが訪れた時期はちょうど冬毛→夏毛に生え変わる頃で、頭頂部だけ夏毛(短くて濃いめの毛)のブタオヘアーの個体が多くみられました。

鹿はたくさんいましたが、観察中にサルの糞を食べている様子は確認できませんでした。(奥村)

個人的に金華山のニホンザルたちの少し白っぽいアッシュの毛色に整った顔の美猿が多くてビジュがとてもタイプなのでそれも含めて楽しみにしてました!!

コメントありがとうございます。

ビジュアルは普段から会っているヤクシマザルと違う毛色でした。

体格による年齢の識別が、ヤクシマザルより大きいホンドザルだけど離島だから少し小さめ

といった感じで補正するのが少し大変でした。(奥村)