6月24日から27日までの4日間、宮城県石巻市の金華山へ研修に行ってきました。

今回はそのご報告第4弾、最終回となります。※どなたでもご覧いただけます。

こんにちは、奥村です。今回も野生の猿分をお届けします。

特別展「海とサルの交わるところ」詳細はこちらから↓

前回のご報告では地面を必死で掘り返すニホンザルをご紹介させていただきました。

これまでの記事はこちらから↓

まだ、奥村は今回の研修の最大の目的ともいえる、海岸を利用するニホンサルに出会えていませんでした。

特別展『海とサルの交わるところ』でご紹介できるような素材を、なんとか入手したいという思いもあり、

4日目は執念の日の出(夜明け)出発となりました。4時半から行動開始です。

なにも早ければニホンザルに会えるわけではないのですが、

この日金華山を出発する船の時間というのが決まっていたため、

少しでも調査時間を長くとりたいという気持ちの現れでした。

スタメン(スタミナもりもりメンバー)なので、「正気ですか?」と、

この行動に違和感を覚えることもなく、

連日めちゃくちゃ歩いているにも関わらず、

なかにはヤマビルが生涯吸血する回数でいうとヤマビル2匹分以上やられてしまったメンバーもいるなか、

朝からみなさんテキパキと準備をこなし、調査へと出発していくのでした。

赤見さんと土性さんは引き続き【東海岸網羅作戦】を実施することになっていました。

天気予報は快晴。

千畳敷や山頂、大函崎、白玉の浜、灯台……前日までとは比べ物にならないくらい

良い景色がひろがっているのだろうなと、少し後ろ髪をひかれる思いを抱えながらも。

奥村は、これまで行っていないルートを選択することにしました。

それは南西のエリアです。

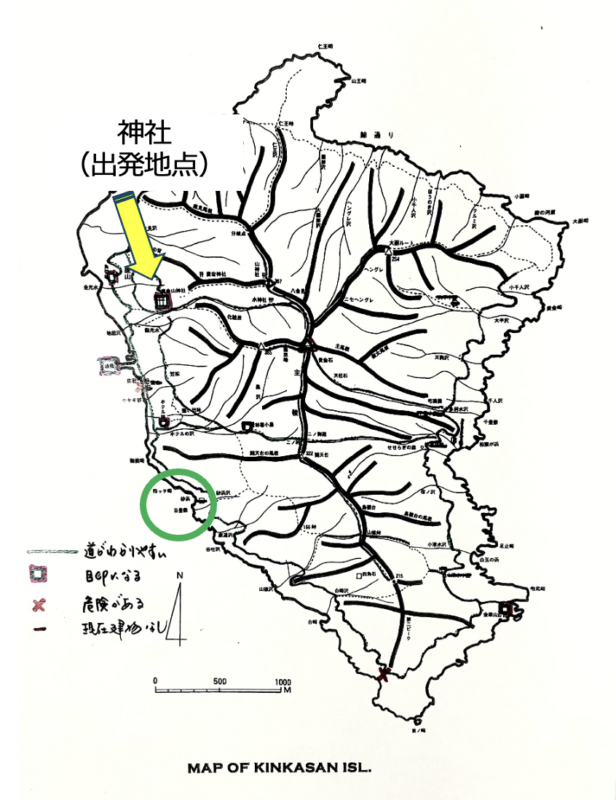

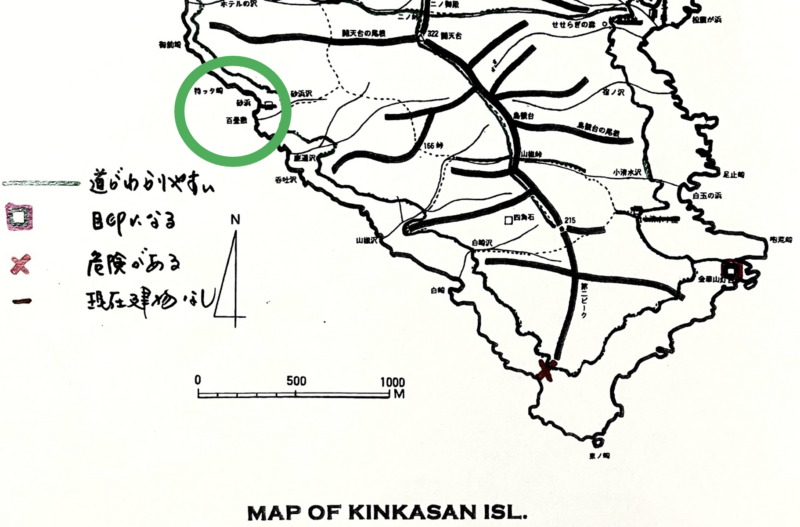

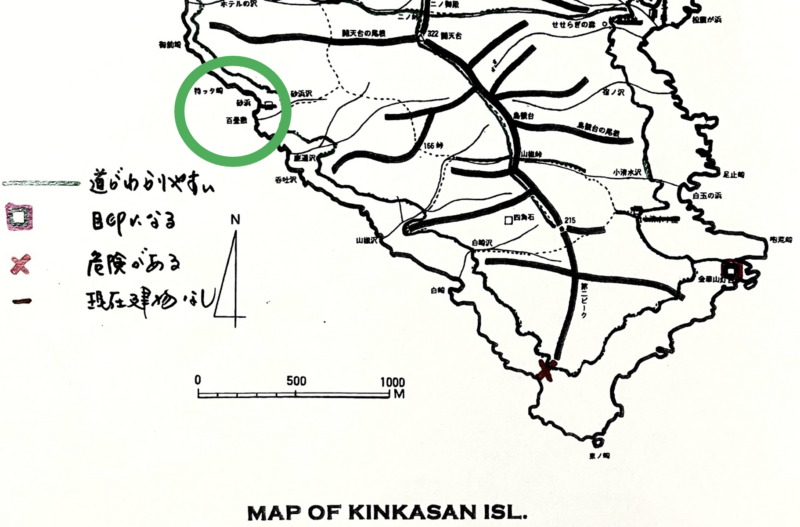

緑(甲子猿カラー)の丸のあたりが、その名も『百畳敷』

あらあら千畳敷の10分の1のスケールでお届けしてくれるのね。とも思いましたが

百畳もたいしたものです。『砂浜』もめちゃくちゃ気になるし。

この百畳敷というポイントに魅力を感じたのは、ただ名前が気に入ったというわけではなく、

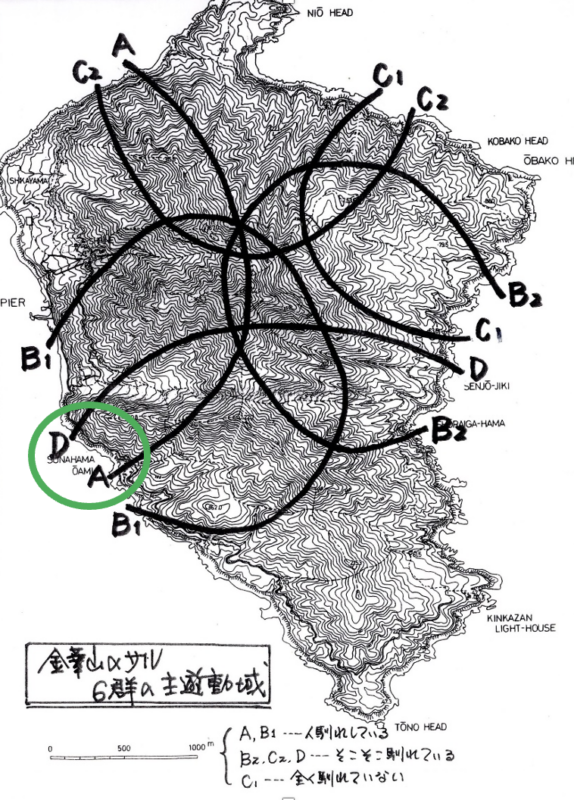

そこそこヒト馴れしているといわれているA群とB1群、そしてD群、

それら3群の遊動域が重なるポイントでもあったのです。

それぞれの群れが金華山の1/3だったり、半分を遊動域としているので、

そんなうまいこと、百畳敷でニホンザルに出会える確率はそれほど高くはないのかもしれませんが、

かけてみることにしました。

最終日である4日目の一応の作戦としては、

海岸沿いに最南端の東ノ崎方面を目指しサルを探索しつつ、

この日の干潮時間である10時に百畳敷でニホンザルを待つ。

というその名も【百畳敷作戦】!

まぁ、別にずっと戦ってきたわけではないので、作戦というか方針なのですが、

ここまで書いてきてしまっているので、どうかこのままご容赦ください。

前置きがまたまた長くなってしまいましたが、いざ4日目出発!

神社から港へと下る道。初日ぶりの青空です。

動くものはだいたいシカです。

早朝のシカはスタンドバイミーみたいでとても良かったです。

早朝シカに出会ったことはメンバーにも秘密です。

地図だと港のすぐ脇から南へと遊歩道が続いているはずなのですが……

潮が引かないと現れないタイプの道かと思うほど、進むべき道がわからなかったのですが、

もうさすがに慣れたというか、歩けるところを探し、進みます。

いずれ遊歩道とよばれている、道っぽい進路に出会えるはずです。

南西の海岸沿いはこれまで以上に崩れているところが多かったです。

手すり(倒れている)があるので、この道が遊歩道です。

海岸沿いといっても崖みたいなところが多かったです。

ただのトレッキングではなく、山の方面と海岸に、それぞれにサルがいないかを確認しながら歩くのですが、

道が崩れているところは足元全集中で進みました。

百畳敷に到着!

時刻は6時ごろ、神社から1時間半ほどかかりました。

帰りは来た道を戻るだけなので、11時ごろ百畳敷を出発すればリミットの12時には間に合うはず。

ということで、再びサルを探しながら、

遠くに見えてきた最南端東ノ崎を目指します。

シカはよくみかけたのですが、サルにはなかなか出会えず。

この頃になると、最初はシカが先にこちらを発見し、ガサっという音でその存在に気付かされていたのが、

先に奥村がシカをみつけて、できるだけ驚かさないように付近を通過する

という配慮ができるようになっていました。

キヅタに覆われた、きりたんぽみたいな木を横目にどんどん進みます。

進路に障害は数知れずありましたが、最南端東ノ崎に着いてしまいました。

ここまでサルをみつけることはできず……

時刻は8時ごろ。

白玉の浜みたいにコロコロの岩がならぶ、海岸に降りてみることにしました。

ここにもサルの糞がたくさんあり、どこかのタイミングでは群れで訪れていた様子でした。

海岸には海藻が豊富で、これらを食べに山から降りてくるのかもしれません。

右はワカメです。コンブとワカメの違いもよくわかっていなかったのですが、調べてみました。

ワカメの根元のひだひだの部分は“めかぶ”とよばれ、いつもおしくいただいているのはこの部分なんだな、

と野生のワカメから学びました。

野生というか、天然のワカメですね。

他の海藻について下村園長に写真をみてもらい、なんという名前か聞いてみました。

画像の上の赤みがかった海藻は食べるとうまいそうです。

海岸からまた少しのぼり、ぐるっと東ノ崎をまわることに。

海沿いにまわりたかったのですが、険しすぎたため、

いったん崖みたいなのを登らないと進めないことがよくありました。

このあたりの感覚は失われているようです。

「行く道が険しすぎるので、崖みたいなのを登ります。」日本語としておそらく間違っているのでしょう。

ニホンザルたちにとっては山から海まで苦もなく降りていくことができるのでしょうが、人間には一苦労です。

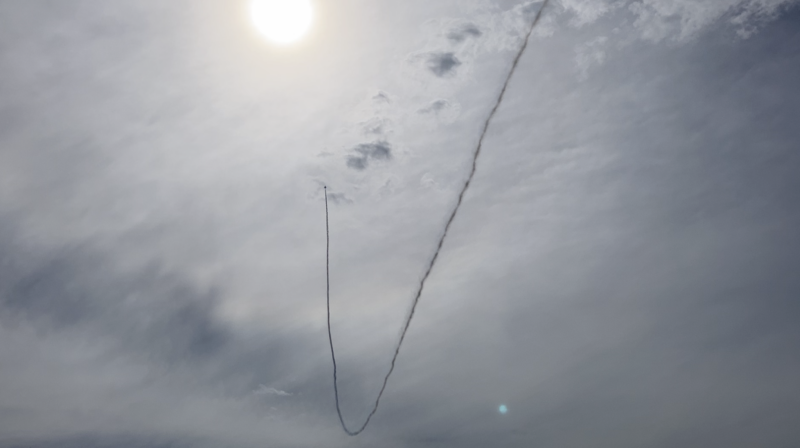

突然轟音と共に戦闘機が……

近くに航空自衛隊松島基地があり、ブルーインパルスの訓練を金華山沖でするという情報を後日聞いたのですが、この時はびっくりして、でもかっこよかったです。

ループスライダー、空に舞い上がれ、と勝手に元気づけられた気になったのですが、

ニホンザルたちは平気なのかしらと気にもなりました。

モンキーセンターでも各務原の航空自衛隊基地が近くにあり、機体の航路になっていることもあり、

なかなかの轟音が響くことがあります。

金華山のニホンザルたちにとってもこれが日常になっているのかもしれません。

最南端ということで、2日前に訪れた灯台をこっち側から見ることになるとは……

2日前は霧で視界がほとんどなかったのですが

晴れていたら灯台から東ノ崎まで見渡すことができたのかもしれません。

結局この日も最南端から【東海岸網羅作戦】に参加することになりました。

双眼鏡や望遠レンズだと視野が限られてしまうので、肉眼が一番良いこともこの研修で学んだことのひとつです。

とはいえ、人影ならぬサル影を確認することはなく……

10時の【百畳敷作戦】の時間も迫ってきていたため、東ノ崎をあとにしました。

再び地図をご覧ください。

これから東ノ崎から百畳敷まで戻るわけなのですが、

なかなか遊歩道から海岸(海の近く)まで降りることができる場所というのが限られておりまして。

というのも断崖絶壁地帯が多く、人間が海にたどり着くのが容易ではありません。

百畳敷に関しても行きの時に、さてどう降りたものかと思案していたのですが、

なんとか『砂浜沢』という沢をつたって降りるしかないかなぁ、という感じでした。

この日は4時半から活動を開始し、ここまでニホンザルの『ニ』の字も見当たらない状況。

もし、百畳敷付近でニホンザルをみかけることができたら、

砂浜沢だって本気出して降りてやろう!と思っていたのですが、

いざ百畳敷付近に到着してみると……

いました。

遊歩道と百畳敷の間、砂浜沢付近、時刻は10時少し前。

心拍数がいっきにあがり、観察と撮影準備をする手が少し震えました。

群れなのか……

後続がいるのか、この個体がしんがりなのか判断できませんでしたが、

海を目指している様子!!

奥村がいる場所から確認できたのは2頭で、少し若い個体のようにもみえました。

百畳敷へと移動していきます。

他にも海へと向かっていった個体の後方、

木の根元にニホンザルを発見。

これは、山から海へと群れが移動していく瞬間に出会えたかもしれない!と思い、

いったんは海へと向かった2頭を追跡するのをやめることに。

追跡し接近することで警戒されてしまい、海を目指すことをやめてしまう可能性も考えられたので、

後方のサルを観察することにしました。

おや?

いったん木に登るのか……

樹皮!?

なんか、様子が。

既視感あるな、これ。マダムの。

でもめっちゃ登ってる。

え、やっぱ樹皮なの?サクラっぽいけど。

苔かな、虫とかかな……

えー、樹皮。

といった感じで、海を目指すわけでもなく、樹皮のあたりをしきりに口にする個体に目を奪われつつ。

百畳敷方面へと降りていく個体も確認しつつ、「良かった。海へと向かうことはやめていない様子だ」と

それでも少し焦りながら、

引き続きサクラの葉や果実を採食する個体を観察していたのですが、

この個体は海へとは降りていかなさそうでした。

これは同一の群れではないのかもしれない。

この個体はもしかしたら海で採食を終えて山へと帰る途中なのではと思い、

そこからは切り替えて先ほど海へと降りていった2頭を追跡することに。

百畳敷では2頭の姿を確認。

写真ではわかりづらいのですが、百畳敷の岩場を目指すのもなかなかの急斜面。

こんな感じで百畳敷に降りて、なんとか撮影することに。

海岸歩いてるなぁ。

ただそれだけのことなのですが、この様子を見に来たので。

探し求めていた景色に出会えた感がとてもありました。

先ほどの個体の後についていく若めの個体。

4、5歳といったところでしょうか。

口元が汚れており、なにかしらの採食の痕のようにもみられました。

百畳敷まで降りてきたサルたちは2頭ともオスで、ハナレオスが連れ立っているようでした。

サルたちがさきほどまで滞在していた岩場は、

海藻も豊富で、

干潮のため海藻に手が届きやすくなっていました。

人間には急な斜面も、サルたちには安易で、かつ百畳敷の地形は山を見渡すことも出来て、

他個体の接近などもわかりやすそうだな、ということが降りてみてわかりました。

海藻を食べる様子はみられませんでしたが、海岸を利用するニホンザルをようやく観察することができました。

しかし、ニホンザルたちは干潮の時間をわかっているかのような、

偶然なのか、それにしてはピンポイントすぎるので、

なにかしらそういった時間帯を把握しているようにも感じました。

遠く見晴らし良い山のあるポイントで、海の様子を確認し、

そろそろ潮が引いてきたな、という頃合いをみて山を降り始める。

なども考えられますが、潮時計?みたいなのを携帯していて欲しいところです。

この岩陰に身をひそめ、11時ごろまであたりの観察をしながら、

朝食だか、昼食だか、もはやよくわからない食事をとりました。

ブランチという言葉からはだいぶかけ離れた状況の気がしたので。

さて、金華山滞在も残りわずか。

結局その後は百畳敷で野生のニホンザルをみかけることはありませんでしたが、

帰りの船の時間も近づき、神社へと。

早朝から歩いてきた南西海岸を戻ります。

晴れたらこんなに海がきれいなんだなと、金華山の自然に癒されながら

シカの群れにも別れを告げて。

この日のルートはこんな感じです。

最終日もよく歩きました。

そして、なにより。海岸を利用するニホンザルを観察することがようやくできたなぁ。

と、終わるはずだったのですが……

港に戻り、神社へと続くアスファルトを上っていこうとした時に

赤見さんから無線が入りました。

どうやら、ニホンザルの群れが山から港方面へと降りていっているとのこと。

ここぞとばかりに無線の連携を発揮するチャンスだ!と、

港付近で待機していると……

ニホンザルを発見!

海を眺めている様子。

ただ、なかなか海岸には降りて来ず。

座ってしまった。

干潮の時間は過ぎてしまったとはいえ、

早朝の海岸と比べると

かなり潮はひいているので、まだまだチャンスはありそうでしたが、

あまりやる気ないのかな……

いや、海へと近づく意志を感じる!

しかし、この個体1頭きりで、他のニホンザルの気配はなく。

赤見さんから無線のあった群れとはどうも違うようで、

しばらくたっても1頭だけであったため、この個体はハナレオスのようでした。

警戒心もあり、みていると海に近づかなさそうだったため、

奥村はテトラポットに身を隠すことにしました。

気配を消すこと数分……

先ほどのハナレオスが海へと降りてきました。

神社から数分の場所で、

とてもよく海岸のニホンザルを観察することができるなんて……

少し複雑な気持ちは抱えながらも、

今回の研修の集大成ともいえる、野生のニホンザルとの適度な距離感を発揮し、

観察を続けました。

なにか食べてるなぁ。

岩場に頭を突っ込み、なにかを探して、

食べてるな。

海藻ではなさそうで、黒い丸い小さな塊。

海藻のびっしりついた岩に手を置いて休み。

口をあけた!なに食べてるか見たい!

この時は最後までなにを食べているかわからなかったのですが、

帰ってから動画を確認してみると、採食後に口から貝殻が落ちていることを赤見さんが発見してくれました。

どうやら、岩場にくっついたカサガイのなかまを探して選んで、とって食べていたようでした。

ちなみに集合体に恐怖を感じる方は、カサガイの画像検索をすることをオススメしません。

最後の最後に海岸で貝の採食をする野生のニホンザルに会うことができ、

その観察と記録をすることができました。

4日間、スタメン(スタミナもり……)3人で力を合わせて、歩き回って調査をしてきましたが、

結果、野生のニホンザルの海産物利用を目撃できたのはこの時のみ。

この時の映像はバッチリと特別展会場でも使われておりますので、もうほんとたくさん見ていただきたいです。

【生息地研修報告】金華山

長く読みづらいところも多かったと思いますが、最後まで読んでいただきありがとうございました。

今回の研修では特別展の素材集めの他にも、金華山でみられる抱擁などのニホンザルの行動や群れ内での社会性も観察したかったのですが、まずは遭遇することが困難という野生動物観察の現実を体で覚えました。

4日間なので遭遇できたほうなのかもしれませんが。

これは金華山というフィールドを長年調査研究されてきた方々の資料であったり、データの蓄積あってことで、なんの調査もされていない場所でのことを想像すると、もはや運次第となりかねない気もします。

採食に関しては4日間を通して天候の違いや時間帯も様々だったため、多様な行動を観察することができました。

本来は1頭または、同じ群れを追跡し続けることで、1日の採食メニューなどを把握するのが理想だとは思うのですが、どうしても追跡が困難な場合はそれぞれの時間帯で観察できた採食行動を1日の採食メニューとして考えることができるかもしれません。

それだと今回の場合は、

朝は山から降りがてら落ち葉を掘り返して実生を探し、

干潮時に海に降りて海藻を。

食べ過ぎたら成熟葉を摂取して、

お昼はまた海で貝を探し、

夕方はメギの新芽を摘んで、山に帰る。

そんな1日を過ごしていたのかもしれません。

◇謝辞◇

本研修は『船の科学館「海の学びミュージアムサポート」』の支援を受けて実施しました。

また、宮城のサル調査会 伊沢絋生さん、総合研究大学院大学 関澤麻伊沙さん、帝京科学大学 島田将喜さん、

石巻専修大学辻大和さん、金華山での研究に携わる研究者の皆さまに感謝します。

研修の手続きや期間中現場を支えてくれたJMCスタッフのみなさまもありがとうございました。

ミュージアムトーク ライトver.「私が見た海とサル」も折り返し。

よければ、ぜひ遊びに来てください!

-------------------------

※オンライサロン『猿分補給』では、モンキーセンターのスタッフたちから、

日々いろいろな記事をメンバーの皆さまにお届けしています。

気になった方はぜひ覗いてみてください。

https://community.camp-fire.jp/projects/373624/preview?token=3pppyarn

ありがとうございました。楽しく読ませていただきました。

女川まではよく行くのですが島にはあまり渡りません。

機会があったらお参りついでによく見てみようと思いました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参詣に訪れた方たちも山頂まで登る方が多そうでしたので、

季節によってはヤマビル対策をバッチリしていただき、

野生のニホンザルたちにぜひ会いにいってみてください。(奥村)

サルの海の利用ということで浜辺で潮干狩りのイメージがありましたがそんなやさしいものではなかったようです。野生のサルは一日中探して採食行動を続けるというのも分かりました。人だと高い木の上や崖などを上り下りするのは大変だと思います。

コメントいただきありがとうございます。

私も宮崎県の幸島のように浜のイメージもあったので、実際の磯というか崖を目にして、

尻込みすることが多かったです。また、ニホンザルの採食の様子をみることができ、

季節によって食べられるおいしいものを教えてくれるような金華山の先生みたいに感じました。(奥村)