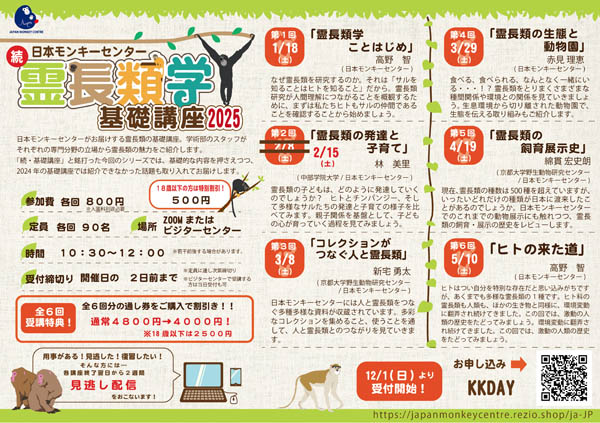

続・霊長類学基礎講座

日本モンキーセンターがお届けする霊長類の基礎講座。学術部のスタッフがそれぞれの専門分野の立場から霊長類の魅力をご紹介します。「続・基礎講座」と銘打った今回のシリーズでは、基礎的な内容を押さえつつ、2024年の基礎講座では紹介できなかった話題も取り入れてお届けします。

開催日時: 2025年1月~2025年5月の土曜日(全6回) 10:30~12:00

募集定員: 各回90名

参加費: 各回800円(18歳未満は500円)、6回セット券4,000円(18歳未満は2,500円)

※チケットはKKdayで販売。受付は各回の2日前に締め切り。

※会場で受講される場合は、当日ビジターセンターでの受付が可能です。

実施方法: 1)ビジターセンターにおける会場受講、2)オンライン会議システムZoomによる配信のハイブリッド型式。受講者はどちらかを選択して受講。

※各回終了後2週間、申込者を対象にYouTubeの限定配信で再視聴可能とします。

※会場受講を複数回される方は、>>日本モンキーセンター友の会への入会をおすすめします。

第1回 1/18(土) 「霊長類学ことはじめ」 高野智

霊長類とはどんな動物なのか。なぜ霊長類を研究するのか。まずは基本のキから

なぜ霊長類を研究するのか。それは「サルを知ることはヒトを知ること」だから。霊長類研究が人間理解につながることを概観するために、まずは私たちヒトもサルの仲間であることを確認することから始めましょう。

第2回 2/15(土) 「霊長類の発達と子育て」 林美里

多様なサルの子育ちから学ぶ

霊長類の子どもは、どのように発達していくのでしょうか? ヒトとチンパンジー、そして多様なサルたちの発達と子育ての様子を比べてみます。親子関係を基盤として、子どもの心が育っていく過程を見てみましょう。

第3回 3/8(土) 「コレクションがつなぐ人と霊長類」 新宅勇太

生物標本に民俗資料。様々な資料から見えてくる人と霊長類の関わり方

日本モンキーセンターには人と霊長類をつなぐ多種多様な資料が収蔵されています。多彩なコレクションを集めること、使うことを通して、人と霊長類とのつながりを見ていきます。

第4回 3/29(土) 「霊長類の生態と動物園」 赤見理恵

多様な霊長類のくらしぶりを見てみよう!

食べる、食べられる、なんとなく一緒にいる・・・!? 霊長類をとりまくさまざまな種間関係や環境との関係を見ていきましょう。 生息環境から切り離された動物園で、生態を伝える取り組みもご紹介します。

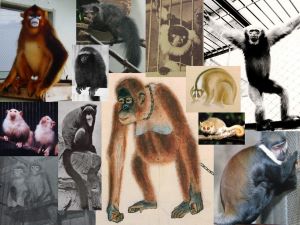

第5回 4/19(土) 「霊長類の飼育展示史」 綿貫宏史朗

日本における霊長類の飼育や展示の歴史についてふり返って見てみましょう

現在、霊長類の種数は500種を超えていますが、いったいどれだけの種類が日本に渡来したことがあるのでしょうか。日本モンキーセンターでのこれまでの動物展示にも触れつつ、霊長類の飼育・展示の歴史をレビューします。

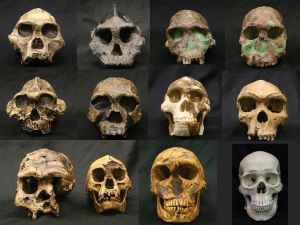

第6回 5/10(土) 「ヒトの来た道」 高野智

ヒト科霊長類の登場から、人類の誕生、そしてホモ・サピエンスに至る歴史を概観します

ヒトはつい自分を特別な存在だと思い込みがちですが、あくまでも多様な霊長類の1種です。ヒト科の霊長類も人類も、ほかの生き物と同様に、環境変動に翻弄され続けてきました。この回では、激動の人類の歴史をたどってみましょう。

研究スタッフ プロフィール

中部学院大学・准教授、日本モンキーセンター・学術部長。博士(理学)。

専門は比較認知発達、霊長類学。主にチンパンジーやオランウータンを対象として、

飼育下と野外の双方で、認知発達や母子関係にかんする研究をおこなってきた。

雑誌「モンキー」と「発達」にて連載を担当している。

日本モンキーセンター・学術部・キュレーター、2003年3月、京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。

専門は自然人類学。

京都大学学術調査隊の一員としてケニアでヒト上科化石の発掘調査に従事し、運動器の機能形態を研究してきた。

また、教育プログラムの開発・実践や展示、イベントなどを通して、霊長類や霊長類研究と市民との橋渡しに取り組んでいる。

日本モンキーセンター・学術部・キュレーター。

2000年3月、東京大学大学院総合文化研究科・修士課程修了。東京大学大学院農学生命科学研究科・産学官連携研究員などを経て、2005年4月より日本モンキーセンター学芸員。

専門は博物館学、動物園教育、来園者研究。

日本モンキーセンター附属世界サル類動物園で、「霊長類の魅力をどのように伝えるか」という教育的側面と、

「人々は霊長類をどのように見ているのか」という利用者研究の側面から研究しています。

野生動物研究センター・特定准教授、日本モンキーセンター・学術部・キュレーター

2012年3月、京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。

専門は哺乳類の系統分類学、形態学、博物館学。

形態からみた齧歯類の進化史研究、飼育下の霊長類の形態的変化などを研究する一方で、

コンゴ民主共和国でのボノボの野外調査ならびに保全活動もおこなっている。

日本モンキーセンター・附属動物園部長(学術部・キュレーター兼任)

2012年3月、東京農工大学農学部獣医学科卒業。獣医師。

2012年4月より大型類人猿情報ネットワーク(GAIN)専属スタッフとして、

国内飼育下類人猿の情報収集・データベース管理や非侵襲的学術研究の推進などの業務に従事。

2019~2020年度の2年間は環境省に出向し希少種保全業務を担当。

専門は動物園学で、動物福祉と両立した個体群管理、飼育史研究、展示論、コレクションプランの確立などに取り組んでいる。特に興味のある動物は有蹄類と鳥類(と霊長類)。