ミュージアムトーク

日本モンキーセンターの研究スタッフによるトークイベントです。参加費無料&事前申込不要ですので、お気軽にご参加ください。

■日程 : 月1~2回 11:00~11:45 ※ライトVer.は11:00~11:30

■場所 : ビジターセンター ホール

■対象年齢 : 小学校高学年以上

※どなたでもご参加いただけますが、難易度等は上記に合わせて進行します

※友の会のマイメニューをお持ちの方(サポート会員の方、クレジットカード決済で入会された一般会員の方)を対象にオンライン配信をしています(ライトver.や特別版は除く)。 マイメニューの「会員特典クーポン」をご覧ください。

>>日本モンキーセンター友の会

■2026/1/18(日) 11:00~11:45

第81回ミュージアムトーク

「馬を守る猿 民俗資料に見る猿と馬のかかわり」

キュレーター 新宅勇太【プロフィール】

かつて日本では猿が馬を守るとされていました。有名な日光東照宮の三猿の彫刻があるのも神馬をつなぐ神厩舎です。また、大道芸として知られる猿廻しも、そのルーツには馬の安全を祈願した奉納の舞があるといわれます。今回のミュージアムトークでは、日本モンキーセンターが所蔵するさまざまな資料を紹介しながら、猿と馬をつないでみます。

以下は終了したものです

■2026/1/4(日) 11:00~11:45

第80回ミュージアムトーク

「世界のウマ科動物、その多様性の少なさ」

企画広報課長 綿貫宏史朗【プロフィール】

サル類専門の動物園ですが、2026年はうま年なので、新年最初のミュージアムトークはウマの話をします! 馬といえば、牛と並んで馴染み深い大型家畜ですが、生物学的に見ると現存するウマ科の動物はウシ科の動物と比べて圧倒的に種数が少なく、衰退傾向にある分類群にあるといえるでしょう。 今回のトークでは、多様性には乏しいながらも、突き抜けた生存戦略をとった魅力的なウマのなかまたちについてご紹介します。

■2025/8/9(土)~8/16(土)、10/11(土)~10/13(月祝)、11/22(土)~11/24(月祝) 11:00~11:30

第79回ミュージアムトーク ライトver.

「私が見た海とサル」

特別展「海とサルの交わるところ」開催のために海辺の生息地を取材したスタッフが、オムニバス形式でお話しします! 各日の話者と紹介する生息地は以下のとおりです。

8/9(土) 四国(綿貫) ※都合により話者を交代しました(8/2追記)

8/10(日) 四国(阪倉) ※都合により話者を交代しました(8/2追記)

8/11(月祝) 幸島(堀川)

8/12(火) 幸島(川﨑)

8/13(水) 金華山(土性)

8/14(木) 幸島(高田)

8/15(金) 四国(阿野)

8/16(土) 金華山(奥村)

10/11(土) 幸島(奥川)

10/12(日) 幸島(川原)

10/13(月祝) 幸島(宗像)

11/22(土) 波勝崎(高野)

11/23(日) 波勝崎(辻内)

11/24(月祝) 波勝崎(赤見)

■2025/6/22(日) 11:00~11:45 ※登壇者の都合により10/25(土)に延期します

第78回ミュージアムトーク

「Waoランド前史 八重山研究所について語る!」

企画広報課長 綿貫宏史朗【プロフィール】、施設整備課長 坂口真悟

特別展「Waoランド展」連動企画のスペシャルトーク!

かつて日本モンキーセンターには、沖縄県の石垣島に「八重山研究所」という施設があり、ワオキツネザルなどを飼育していました。

今回のミュージアムトークでは、八重山研究所を知る唯一の現役職員である坂口と、特別展の企画者である綿貫で、モンキーセンターでのキツネザル飼育の歴史をふり返りつつ、対談形式で往年の八重山研究所の思い出を語りたいと思います。

■2025/5/5(月祝)、6(火祝) 11:00~11:30

第77回ミュージアムトーク ライトver.

「キツネザルのジャンプのひみつ」

キュレーター 高野智【プロフィール】

腕でぶら下がったり、4本足で歩いたり、霊長類の移動のしかたはさまざま。中でも、キツネザルの仲間の得意技といえばジャンプです。特別展「Waoランド展」開催に合わせ、キツネザルのジャンプ力の秘密にせまります。

■2025/5/3(土祝)、4(日) 11:00~11:30

第76回ミュージアムトーク ライトver.

「頭のホネから見るキツネザル」

キュレーター 新宅勇太【プロフィール】

キツネザルのなかまは霊長類の中でも比較的原始的な特徴を残すグループ、と言われます。 それは頭のホネにもよく表れています。今回は霊長類だけでなく、他のグループの哺乳類とも頭のホネの形を比べてみます。

■2025/4/26(土)、27(日)、29(火祝) 11:00~11:30

第75回ミュージアムトーク ライトver.

「キツネザルとマダガスカルの生きものたち」

キュレーター 赤見理恵【プロフィール】

特別展「Waoランド展」開催にちなみ、キツネザルをはじめとしたマダガスカル固有の生きものたちを写真や動画で紹介します。生きた植物や現地のお土産物なども登場します。お気軽にご参加ください!

■2025/4/6(日) 14:00~15:00

第74回ミュージアムトーク 特別版

「特別展企画のうらばなし」

学術部スタッフ4人による座談会

博物館の“定番”である常設展に対して、担当する学芸員の工夫やこだわりがつまっているのが特別展です。今回は数々の特別展を企画してきた学術部スタッフ4人が、思い入れのある特別展のうらばなしをご紹介します。「猿JOY!感謝祭」の特別企画です!

※第74回のみ、収録動画をYoutube公式チャンネルで公開します(期間限定)。

■2025/1/19(日) 11:00~11:45

第73回ミュージアムトーク

「『日本モンキーセンターのじゅうい』大人向けver.」

獣医師 武田康祐【プロフィール】

小学2年生の国語の教科書に「どうぶつ園のじゅうい」というお話があり、来猿した小学2年生の児童たちに「日本モンキーセンターのじゅうい」の一日の仕事について紹介することがあります。そんな遠足団体向けのレクチャーに写真や映像などをさらに加えた「大人向けver.」で、私の獣医師としての仕事を紹介します。

■2024/11/30(土) 11:00~11:45

第72回ミュージアムトーク

「センサーカメラを使ったニホンザル調査の成功談&失敗談」

キュレーター 赤見理恵【プロフィール】

野生動物の調査において、センサーカメラは有力なツールの一つです。目視が難しい夜行性の動物などではもちろんですが、昼行性で目視可能な霊長類でも、調査に入ることができない時期や場所で大活躍してくれます。今回は12/3の「世界ニホンザルの日」にちなみ、妙高笹ヶ峰でのニホンザル調査の事例から、センサーカメラを使った調査の成功談や失敗談を、動画をたっぷり使ってご紹介します。

■2024/11/24(日) 11:00~11:45

第71回ミュージアムトーク

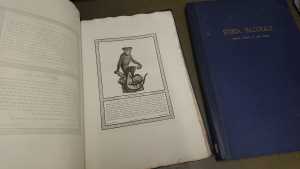

「ビュフォンの『博物誌』:190年前の霊長類図鑑の“原典”」

キュレーター 新宅勇太【プロフィール】

現在開催中の特別展で展示中のイタリアの霊長類図鑑『Storia Naturale delle Scimie e dei Maki』(写真)の出版からさかのぼること80年以上前、1749年から出版が始まったのがフランス人博物学者のビュフォンによる『博物誌』です。美麗な挿絵と文章で当時の社交界で好評を博したといわれ、後世にも大きな影響を与えました。今回のミュージアムトークではこのビュフォンの『博物誌』の図版をご紹介しながら、2つの図譜の図版を見比べていきます。

■2024/9/22(日) 11:00~11:45

第70回ミュージアムトーク

「ニシゴリラの骨格標本観察会」

キュレーター 高野智【プロフィール】

いま生きている霊長類の中で、最も体が大きいゴリラ。かれらの骨格にはどのような特徴があるのでしょうか。9月24日の「世界ゴリラの日」に合わせた今回のトークでは、普段、あまり人前に出ることのないニシゴリラの骨格標本(Pr4297:木曽太郎)をご開帳。ヒトをはじめ他の霊長類の骨格と比較しながら、ゴリラの骨格のひみつを探ってみましょう。

■2024/9/21(土) 11:00~11:45

第69回ミュージアムトーク

「日本のゴリラ飼育史」

キュレーター 綿貫宏史朗【プロフィール】

ゴリラは誰でも知っている動物であり、わたしたちヒトにとても近い類人猿のなかまですが、 日本の動物園には6つの動物園で20個体しか飼育されていません。 日本の動物園等では、第二次世界大戦以降、これまでに100個体ちょっとのゴリラを飼育してきました。 そのほとんどはニシゴリラですが、たった1回だけ日本に来た2頭のヒガシゴリラの話や、 「戦前の日本にゴリラが輸入されることはなかったのか?」というミステリーにも触れてみたいと思います。

■2024/8/31(土) 11:00~11:45

第69回ミュージアムトーク

※台風接近のため中止します。あしからずご了承ください。

「猿の怪 ~猿にまつわる妖怪たちの世界~」

キュレーター 新宅勇太【プロフィール】

日本人にとって身近な猿、それは時に人を恐怖させる妖怪のモチーフともなってきました。 同時に、そんな恐ろしい妖怪を退治する豪傑の物語は人々の娯楽でもありました。 今回のミュージアムトークではまだまだ暑い8月の終わり、猿にまつわる妖怪話をしてみたいと思います。

■2024/8/18(日) 11:00~11:45

第68回ミュージアムトーク

「チンパンジーとヒトの骨格をくらべてみよう!」

キュレーター 高野智【プロフィール】

いま生きている霊長類の中で、チンパンジーにいちばん近い存在であるヒト。近いなかまだからこそ、チンパンジーとヒトの骨格には似ているところがいっぱい。でも、よく見ると違いがたくさんあるのは、共通祖先から分かれた後、それぞれの種が別々の進化の歴史を歩んできたから。今回のトークは、チンパンジーとヒトの骨格のレプリカ模型を実際に観察しながら、ワークショップ形式でおこないます。2種の霊長類の骨格をくらべながら、骨の形がもつ意味を考えてみましょう。

■2024/8/12(月祝)、13(火) 11:00~11:30

第67回ミュージアムトーク ライトver.

「小さなサル:タマリンとマーモセットのはなし 骨バージョン」

キュレーター 高野智【プロフィール】

南米に生息する小型のサル、タマリンとマーモセット。かれらは小型化していく過程で、独自の特徴をもつようになりました。また、タマリンとマーモセットには、食べ物の好みの違いもあるようです。8月15日の「国際ワタボウシタマリンの日」に合わせた今回のトークでは、骨に見られるかれらの特徴についてお話しします。

■2024/8/11(日)、14(水)、15(木) 11:00~11:30

第66回ミュージアムトーク ライトver.

「小さなサル:タマリンとマーモセットのはなし」

キュレーター 赤見理恵【プロフィール】

小さな体に小鳥のような鳴き声。南米に生息するタマリンやマーモセットのなかまは、姿かたちも生態も独特です。また、生息地の破壊やペット目的の密猟などにより数を減らしている現状もあります。おりしも8月15日は「国際ワタボウシタマリンの日」。ワタボウシタマリンをはじめ小さなサルたちについてお話します。

■2024/8/10(土) 11:00~11:45

第65回ミュージアムトーク

「となりのオオサンショウウオ」

附属動物園長 下村実【プロフィール】

オオサンショウウオは皆さんも一度は耳にされた事があるのではないでしょうか? 特別天然記念物に指定されていますので幻の生き物のような感じですが、 実はかなり昔から人間の生活と身近に暮らしていたのです。そんなかれらのお話です。 サルたちが一切出てきませんがご了承願います…

■2024/7/21(土)、27(土)、28(日) 11:00~11:30

第64回ミュージアムトーク ライトver.

「アフリカ・コンゴの森への旅」

キュレーター 新宅勇太【プロフィール】

野生の霊長類の調査,みなさんはどんな光景を想像するでしょうか? 今回は私が通っているアフリカ・コンゴ民主共和国での大型類人猿ボノボの調査の様子、そして現地の人々や旅路など調査中のあれこれを、写真と映像でご紹介します。

■2024/7/13(土)~15(月祝) 11:00~11:30

第63回ミュージアムトーク ライトver.

「テナガザルの歌声を聞いてみよう!」

キュレーター 綿貫宏史朗【プロフィール】

特別展「音声展」との連動ミュージアムトーク!

“歌うサル”ともいわれるテナガザル。その美しい歌声には、どんな役割があるでしょうか。

特別展で紹介しきれなかった未公開音声も含めて、テナガザルのなかまたちのさまざまな歌声をご紹介します。

■2024/4/21(日) 11:00~11:45

第62回ミュージアムトーク

「豪雪の白山でくらすニホンザルたち~冬季調査参加報告~」

キュレーター 赤見理恵【プロフィール】

石川県側の白山・手取川上流域は深い渓谷が刻まれ、ここに雪が積もると、対岸の白い斜面に茶色いテンテン(サルの群れ)が容易に観察できます。ここでは1960年代から当時日本モンキーセンターの研究員だった伊沢紘生先生らによって調査が開始され、現在も続いています。ニホンザルの野生群がこれだけ長期にわたって調べられているフィールドは貴重です。

豪雪の中のラッセル、雪崩の回避、逆に雪が少なく“黒山”になってしまう問題など、毎年調査に参加しているとさまざまな苦労や発見があります。このミュージアムトークでは2016年から調査に参加している赤見が、白山調査の歴史と、冬季調査体験談をご紹介します。

研究スタッフ プロフィール

日本モンキーセンター・園長/飼育部長。

1965年、大阪府生まれ。近畿大学農学部卒業。海遊館の立ち上げに関わり、以降生物の飼育を中心に20年以上勤務。その後京都水族館・すみだ水族館の立ち上げに関わり、京都水族館館長を経て、2020年より四国水族館飼育展示部長。2024年4月より公益財団法人日本モンキーセンター附属世界サル類動物園・園長に就任。

中部学院大学・教授、日本モンキーセンター・学術部長。博士(理学)。

専門は比較認知発達、霊長類学。主にチンパンジーやオランウータンを対象として、

飼育下と野外の双方で、認知発達や母子関係にかんする研究をおこなってきた。

雑誌「モンキー」と「発達」にて連載を担当している。

日本モンキーセンター・学術部・エデュケーター、2003年3月、京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。

専門は自然人類学。

京都大学学術調査隊の一員としてケニアでヒト上科化石の発掘調査に従事し、運動器の機能形態を研究してきた。

また、教育プログラムの開発・実践や展示、イベントなどを通して、霊長類や霊長類研究と市民との橋渡しに取り組んでいる。

日本モンキーセンター・学術部・エデュケーター。

2000年3月、東京大学大学院総合文化研究科・修士課程修了。東京大学大学院農学生命科学研究科・産学官連携研究員などを経て、2005年4月より日本モンキーセンター学芸員。

専門は博物館学、動物園教育、来園者研究。

日本モンキーセンター附属世界サル類動物園で、「霊長類の魅力をどのように伝えるか」という教育的側面と、

「人々は霊長類をどのように見ているのか」という利用者研究の側面から研究しています。

野生動物研究センター・特定准教授、日本モンキーセンター・学術部・キュレーター

2012年3月、京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。

専門は哺乳類の系統分類学、形態学、博物館学。

形態からみた齧歯類の進化史研究、飼育下の霊長類の形態的変化などを研究する一方で、

コンゴ民主共和国でのボノボの野外調査ならびに保全活動もおこなっている。

日本モンキーセンター・学術部・企画広報課長

2012年3月、東京農工大学農学部獣医学科卒業。獣医師。

2012年4月より大型類人猿情報ネットワーク(GAIN)専属スタッフとして、

国内飼育下類人猿の情報収集・データベース管理や非侵襲的学術研究の推進などの業務に従事。

2019~2020年度の2年間は環境省に出向し希少種保全業務を担当。

専門は動物園学で、動物福祉と両立した個体群管理、飼育史研究、展示論、コレクションプランの確立などに取り組んでいる。特に興味のある動物は有蹄類と鳥類(と霊長類)。

京都大学野生動物研究センター・特定研究員、日本モンキーセンター・飼育部・獣医師。

2019年3月日本大学生物資源科学部獣医学科卒業。獣医師。2019年4月より日本モンキーセンターで飼育と獣医療に携わる。

2024年4月からは大型類人猿情報ネットワーク(GAIN)の業務に従事しつつ学術部としても修業中。

動物・動物園マニアで国内外へ動物を見に行くことが趣味。