日本モンキーセンター創設59周年記念講演会

「アマゾン熱帯雨林と新世界ザル」伊沢紘生先生

霊長類研究の拠点として日本モンキーセンターが設立されてから、まもなく59周年を迎えます。

これを記念して創設記念日である10/17(土)に、日本モンキーセンターの元研究員で、日本モンキーセンターアマゾン学術調査隊などでご尽力された伊沢紘生先生に、アマゾンでの調査やさまざまな新世界ザルについてご講演いただきます。「アマゾン熱帯雨林と新世界ザル」伊沢紘生先生

■日時:2015/10/17(土) 13:00~14:30

■場所:日本モンキーセンター ビジターセンター内ホール

■主催:公益財団法人日本モンキーセンター

■共催:京都大学 霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院

■講師:伊沢紘生先生(現在宮城教育大学名誉教授、NPO法人ニホンザルフィールドステーション理事長、NGO宮城のサル調査会会長)

■講演要旨

アマゾン熱帯雨林は世界最大であり、日本の国土の20倍近くも広く、また、世界でもっとも生物多様性に富んだ地域である。

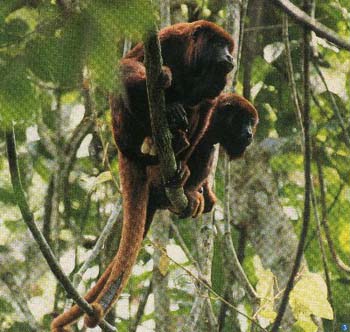

その生物多様性の中核に位置するのが、私たちにはあまり馴染みのない、さまざまな種の新世界ザル(広鼻猿類ともいう)であり、いずれの種も熱帯雨林の樹上で生活する。

かれらはたがいに、樹上という立体的な空間をみごとにすみわけている。逆にいえば、多様の新世界ザルがすみわけられるほどに、巨木の生い茂る密な空間は、多様性に富んでいるということになる。

演者は1971年から2002年までの30余年間、かれら新世界ザルの、種ごとに異なる生態や行動や社会構造、すなわち、かれらの生きざまを、かれらが進化してきた本来の環境である原始の森で追ってきた。

ここでは、その多様な生きざまと、ニホンザルやチンパンジーなど馴染みの旧世界ザルや類人猿と比較しながら、「新世界ザルの目」でアマゾン熱帯雨林を展望することとしたい。

■伊沢先生プロフィール:

日本では主に下北半島、金華山、白山山域で50年以上も野生ニホンザルの観察を続けながらも、同時進行的に、アマゾンの熱帯林でさまざまな新世界ザルを30年にわたり観察してきた"孤高のフィールドワーカー"である。近著「新世界ザル 上下巻(東京大学出版会)」では、熱帯雨林をすみわけて進化したサルたちの生きざまを通し、“種の誇り”とはなにかを鋭く考察している。

略歴: 1939年、東京都に生まれる。1963年、京都大学理学部動物学科卒業。1968年、京都大学大学院理学研究科博士課程修了。財団法人日本モンキーセンター研究員、宮城教育大学教育学部教授、宮城教育大学環境教育実践研究センター教授、帝京科学大学生命環境学部教授などを経て、現在宮城教育大学名誉教授、NPO法人ニホンザルフィールドステーション理事長,NGO宮城のサル調査会会長

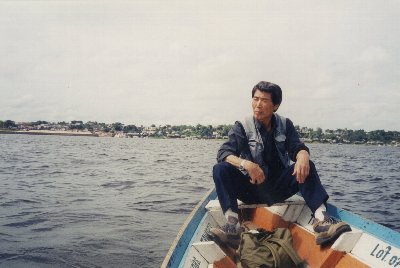

アマゾンの夕暮れ

ホエザルのオトナのオスとメス

フサオマキザルのワカモノ・オス

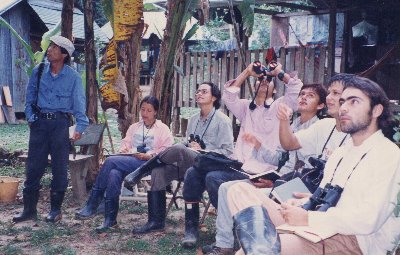

調査基地の前に設けた餌台にやって来たフサオマキザルの行動を解説する(左端が演者・1998年)

ヤマセミ(カワセミ類)に近いアカガオオオガシラ

長い調査の旅を終えて街に戻る(2002年撮影・最後のアマゾン)

営業案内

友の会

園内マップ・施設紹介

アクセス

動物園イベント

モンキー日曜サロン

ミュージアムトーク

特別展

写生大会

学習利用のご案内

団体利用・実習・研修など

モンキーキャンパス

プリマーテス研究会

おうちどうぶつえん

研究室

博物館資料

連携研究

屋久島研修所

Web霊長類図鑑

霊長類和名リスト

国際学術誌「Primates」

雑誌「モンキー」

新JMC通信

歴史・定款・年報など

スタッフ紹介

全頭誕生日カレンダー

求人情報

取材等のお問合せ

サイト利用規定

| ※日本の動物園等で飼育されている霊長類の種数は102種類です。(2015年3月31日時点、GAIN調べ。種間雑種その他の分類不明なものは除く。) |