■日本モンキーセンター 園長室

■河合雅雄さんを偲んで

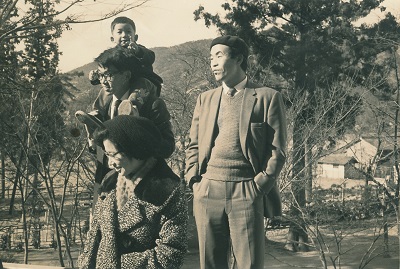

向かって右側のベレー帽の男性が河合雅雄さん。左側の肩車されている子どもが筆者。

河合雅雄さんが逝去された。言うまでもなく霊長類学者として、また近年は児童文学作家としてもご高名な方だった。本来なら「先生」とお呼びすべきところだが、あえてふだんからわたしたちが親しみを込めて使っていた「河合さん」にさせていただく。

河合さんの長逝はひとつの時代が幕を下ろしたことを意味する。なぜなら、わが国の霊長類研究グループは1951年6月に作られたが、そのときの中心メンバーで、日本の霊長類学を築き、それを現在まで牽引してきた第一世代最後のお一人だからである。ニホンザルの研究をかわきりに、アフリカでゴリラやゲラダヒヒなどの研究に携われた。一方で、京都大学霊長類研究所教授/所長や日本モンキーセンター所長を歴任された。創生期から半世紀以上にわたって日本のサル学を担ってこられたのである。

河合さんが日本モンキーセンターの設立に奔走されていた1950年代なかばに、わたしは犬山市で生まれた。言うなれば、河合さんとのお付き合いは60年以上におよぶ。河合さんのご長男とは同級生で、幼少期を一緒に過ごした。わたしは5歳の時に京都に転居することになったのだが、犬山最後の日にご長男とわたしが「別れの決闘」と称して殴り合いを始めた。最後は二人とも抱き合って泣き崩れたのだが、その後、おとなになってからも河合さんにお目にかかる度に「あの殴り合いはいったい何だったのか?」と問われた。河合さんにとってはいつまでたっても忘れられない印象的な一幕だったのだろう。

モンキーセンターの事務所の前で。

向かって前列左端、ベレー帽の男性がご長男を抱っこした河合雅雄さん。

後列左端、肩車されている子どもが筆者。

右手にビール、左手でパイプをくゆらしながら語られる一家言にはいつも感心させられた。故郷である丹波篠山のご自宅を訪ねると、ぼたん鍋を肴に盃を傾けながら調査や研究の話しに花が咲いた。数年前、河合さんと二人だけでお会いする機会があった。ちょうどモンキーセンターが公益財団法人化するタイミングだった。名古屋駅前のホテルの7階喫茶室、奥の席にお一人でポツンと座っておられた。向かいに座ったとたん、「なーゲンちゃん、モンキーセンターをよろしく頼むわ」と言われた。返答に躊躇していると、再び「なぁー頼むわ」と念を押され、つい「はい」と答えてしまった。

いまごろは、ずーっと高い所でわたしたちの愚行を眺めながら、昔の仲間たちと笑盃を交わしておられるに違いない。。

広報犬山7月15日号「名誉市民 河合雅雄先生を偲んで」より転載

公益財団法人日本モンキーセンター所長

伊谷原一

公益財団法人日本モンキーセンター所長

伊谷原一

■還暦を迎えて-日本モンキーセンターの未来-

本年10月17日、日本モンキーセンター(JMC)は還暦を迎えました。 1956年当時、第二次世界大戦後の混乱が落ち着き始めた頃、日本の霊長類学の創始者である京都大学の故今西錦司、河合雅雄、故伊谷純一郎らと 東大の霊長類実験研究グループが連携し、彼らの強い熱意と名古屋鉄道株式会社(名鉄)の英断による快挙といっても過言ではないでしょう。 当時としては希有な産学連携事業です。財団の初代会長は第16代日本銀行総裁や幣原内閣で第49代の大蔵大臣を歴任した民俗学者の渋沢敬三、 理事長は日本の国立公園制度を確立した林学者の田村剛というそうそうたる顔ぶれでした。

翌1957年、JMCは愛知県登録第2号となる博物館登録の認可を受け、国内で唯一の「博物館登録された動物園」になりました。 財団として博物館登録されたことはモンキーセンターの礎になっていますし、それを実現したことは創設者たちの先見の明をうかがえます。 あくまでも研究機関として、他の動物園とは異なる独自の存在になることを意識していたのでしょう。

実は、あまり公言してこなかったのですが、私は1957年にこの犬山の栗栖で生を受けました。 栗栖はJMCが研究所として最初に設置された地です。私は5歳頃までしか犬山にいなかったのですが、当時は住宅も少なく、 丘の上に小さな建物がポツンと建っていただけのように記憶しています。周囲には農地が広がり、自然も豊かで、 近くの川で魚をつかんだり、森で虫取りをしたりして野山を駆けまわっていました。

60年という月日は、自然環境や社会環境を大きく変容させるのに十分な時間で、それに伴ってJMCの体制や運営も紆余曲折してきました。 ここに至って、JMCには新たな船出が求められたのです。2014年4月、JMCは遊園地との複合経営によってレクリエーションに傾いていた運営方針を立て直し、 国内唯一の登録博物館である動物園として「学術・教育・文化」の発展に貢献することを目的とする、公益財団法人として再出発することになったのです。 そして、その最初の動物園長を私が拝命しました。犬山を去って50年余り、よもや私がこの地に戻ってくることになるとは予想もしていませんでした。

執行部は、理事長に尾池和夫(京都造形芸術大学学長、元京都大学総長)、常任理事として所長に松沢哲郎(京都大学特別教授)、 博物館長に山極壽一(京都大学総長)、動物園長/事務局長に伊谷原一(京都大学教授)というオール京大という陣容でスタートしたのです。 これは京都大学によるJMCの運営を意味しているわけではありませんが、おそらく日本初、世界でも希有な大学教員による動物園経営の事例でしょう。

現在、JMCには64種・920個体の霊長類が飼育されています。これは霊長類に関して世界最大のコレクションであり、 まさに「世界サル類動物園」といわれる所以です。その一方で、コンクリートと金網で仕切った檻が並ぶモンキーアパートやコンクリートのサル山など、 近代動物園としてとても胸を張ることのできない施設も目立ちます。また、ほとんどの施設・設備が建設・設置後30年以上経過しており、 水道管が破裂したり電源が落ちたり、さらには動物が逃亡する危険性が生じるものなどが少なくありません。

今後、改修やリニューアルは避けては通れない道でしょう。サルたちの生活、来園者の満足度、そして飼育作業性という3つの異なる要素をカバーできる、 長期展望に立った施設へのリニューアルが求められます。また、博物館として多様な仕掛けを施した教育効果の高い展示開発も必須でしょう。 しかし、ハード面の改修には膨大な費用を要し、公益財団法人であるがゆえに収益事業を優先させることができないことため、 まとまった資金を調達することは容易ではありません。寄付の拡大、集客とリピーター確保、会員の拡大、イベント開催、他機関との連携など、 多様な事業を展開しなければならないでしょう。逆に、施設改修を進めることで話題性や宣伝効果を高め、それが集客に結びつくことになるのかもしれません。

60周年を迎え、公益財団法人化して3年目に突入したJMCは、大きな改革の岐路に立っています。「生きた動物博物館」を目指し、 新たな挑戦を敢行することこそが、JMCの生き残る唯一の途なのかもしれません。

『霊長類研究』Vol. 32「日本モンキーセンターの再生」を一部引用

2016年10月17日

公益財団法人日本モンキーセンター動物園長

伊谷原一

公益財団法人日本モンキーセンター動物園長

伊谷原一

■変わりゆく野生

ウガラの疎開林で樹冠を移動するチンパンジー

ウガラで調査中の筆者  農耕用に開墾された疎開林と作業のための仮小屋  遊牧中の牛群 |

ウガラ盆地は2800km2という広大な面積を有する無人地帯です。 この地はかつてトングウェという人々のテリトリーでしたが、 1967年に導入されたウジャマー政策(ウジャマーは「友愛」という意味で、共同体的村落を形成する計画) によって、人々は村落に定住して集約農業に従事することを強いられました。 その後、水の確保が困難で、丘陵地帯で岩場の多いウガラに人が入植することはなく、 野生動物の聖地として残されてきました。

しかしここ数年、ウガラの環境は大きく変容しはじめています。以前から自家消費用の密猟や伐採は見られていましたが、 最近ではブッシュミートを目的とした組織的な密猟や大規模な伐採が横行しています。 さらに拍車をかけるように、タンザニア北東部に居住しているスクマやブルンディのツチといった牧畜民が、 数百頭単位の牛群とともにウガラに遊牧にやってくるようになりました。 彼らはある場所に一時的に滞在して牛に下生えを食ませ、そこが裸地になると次の場所へ移動していきます。 また、仮小屋を建てたり木炭を作るために樹木を伐採します。 彼らが去った後は、いたる所に牛糞が散らばった荒れ野が残るだけです。 また、農耕に向けた開発もはじまっています。樹木を全て切り倒し、火入れをして畑作用の土地に改良していくのです。 ウガラの野生が姿を消す日はそう遠くないのかもしれません。

2015年4月16日

日本モンキーセンター附属動物園長

伊谷原一

日本モンキーセンター附属動物園長

伊谷原一

■新しいボノボの研究フィールド

今週末、6月14日(土)から私はコンゴ民主共和国(旧ザイール共和国)に渡航 します。同国訪問が何度目になるのかもう忘れてしまいましたが、初めて行かせ てもらった時から今年で31年目になります。この間、平穏な日々、経済悪化、暴 動、内戦、そして政権交代などさまざま変遷を見つめてきました。

かつては同国赤道州の奥地、ワンバという村に通いつめていました。ここにはボ ノボ研究のパイオニア、加納隆至先生(京都大学名誉教授)が設立した調査基地 があり、現在も日本人研究者によって維持・管理されています。一時は政情不安 で危険度が高かった同国も少し落ち着きを取り戻し、最近では若い研究者や大学 院生も通うようになっています。

|

さて、私が今回訪問するのは上述のワンバではなく、首都キンシャサからワンバ よりもずっと近いバンドゥンドゥ州のマレボという地域です。実は、ここにもボ ノボが生息しているのです。以前からボノボがいるという噂は聞いていたのです が、それを確認する余裕はありませんでした。しかし昨年の10月、初めて同地を 訪れボノボたちと出会うことができました。驚いたことに、現地の村人が運営す るNPOによって、マレボのボノボたちはかなり人付けが進んでいました。村人た ちはエコツーリズムを目的に地道な努力を続けてきたのです。ボノボを食用にし ないというマレボの習慣も良い結果を導いたのでしょう。本格的な研究をする上 ではまだ十分とは言えませんが、ある程度の距離まで近づけますし、短時間なら 観察も可能です。

この地域はアフリカ中央部に広がる熱帯多雨林の南限にあたり、森林と草地のモ ザイクという特異的な植生環境を呈しています。純粋な熱帯雨林居住者だと考え られていたボノボがこのような環境に棲んでいたことはもう一つの驚きでした。 村人たちがエコツーリズムを進める一方で、マレボ地域はボノボ研究の新たフィー ルドとして高いポテンシャルを保っていることは間違いないでしょう。まだわた したちが知らない事実や興味深い現象を、マレボのボノボたちが垣間見せてくれ るかもしれません。今回の旅、そしてマレボのボノボたちについてはあらためて ご報告したいと思います。

2015年6月19日

日本モンキーセンター附属動物園長

伊谷原一

日本モンキーセンター附属動物園長

伊谷原一

■公益財団法人日本モンキーセンター・世界サル類動物園

公益財団法人日本モンキセンター 附属世界サル類動物園 園長 伊谷原一(中央)

公益財団法人日本モンキセンター 附属世界サル類動物園 園長 伊谷原一(中央)

|

現在、JMCには68種984個体の霊長類を飼育管理しています。しかし、1956年以来60年近い歴史を持つ同園の施設は老朽化が進んでいます。また、展示や飼育の手法も近代動物園として胸を張れるものではありません。施設改修や新築などハード面の改善には膨大な費用がかかりますし、飼育を含め多岐におよぶ業務を完全にこなすためにはそれなりのマンパワーも必要です。公益財団法人として収益事業を推進することができない以上、こうした問題を一気に解決することは不可能です。

ボノボの子どもと

ボノボの子どもと

|

わたしたち人間はJMCで暮らす動物たちと同じ霊長類の一種です。そして、地球というたった一つの聖地において、同じ時代を生きている仲間です。さまざまな経緯があって、いまは飼育する側とされる側に分かれていますが、本来は優劣や差別のない対等な存在のはずです。わたしたちは希少で大切な命を預かっているという責任をいま一度かみしめ、また動物園としては国内唯一の登録博物館の附属施設であるという自覚を持って、新生JMCの発展に精進していく所存です。

何とぞみなさまからのご支援・ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。

2015年4月18日

日本モンキーセンター附属動物園長

伊谷原一

日本モンキーセンター附属動物園長

伊谷原一

営業案内

友の会

園内マップ・施設紹介

アクセス

動物園イベント

モンキー日曜サロン

ミュージアムトーク

特別展

写生大会

学習利用のご案内

団体利用・実習・研修など

モンキーキャンパス

プリマーテス研究会

おうちどうぶつえん

研究室

博物館資料

連携研究

屋久島研修所

Web霊長類図鑑

霊長類和名リスト

国際学術誌「Primates」

雑誌「モンキー」

新JMC通信

歴史・定款・年報など

スタッフ紹介

全頭誕生日カレンダー

求人情報

取材等のお問合せ

サイト利用規定

| ※日本の動物園等で飼育されている霊長類の種数は102種類です。(2015年3月31日時点、GAIN調べ。種間雑種その他の分類不明なものは除く。) |