このページでは、日本モンキーセンタ-の親善大使に就任された竹下景子さんの活動をご紹介してまいります。

■ごあいさつ

こんにちは。2019年3月に日本モンキーセンターの親善大使を拝命しました。

ここは私の故郷愛知県にある懐かしい場所のひとつです。でも、正直びっくりしました。私に務まるでしょうか。 公式ホームページを開いて、またびっくりしました。動物園であるばかりでなく、博物館でもあるのですね。がぜん興味がわいてきました。 お猿が親しい隣人に思えてきたからです。38億年の壮大な地球の生命の物語の中で、ヒトとお猿は双子の兄弟のような存在です。

まだまだ知らないことばかりですが、そこはプロフェッショナルの皆さまにご指導を仰ぎつつ、 モンキーセンターの魅力をより多くの方々に知って頂けるよう努めてまいります。

どうぞよろしくお願いします。

公益財団法人日本モンキーセンター親善大使 竹下景子

■『今日もOSARU日和』連載中!

雑誌「モンキー」に、竹下景子さんによる連載『今日もOSARU日和』を掲載しています。毎回やさしさあふれる文章でサルたちの魅力を語ってくださっています。

特別にオンラインで公開していますので、以下よりご覧ください。

■第21回「待っていました赤ちゃんズ~JMCはベビーブーム!」

モンキー9巻2号(2024年9月発刊)より

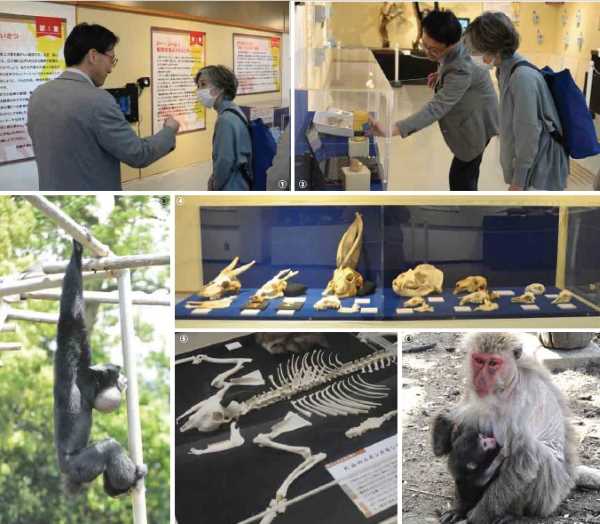

① シロガオオマキザル(Cebus albifrons)のツツジ。(撮影:高田晃行) ②アビシニアコロブス(Colobus guereza)のイエモン。(撮影: 林美里)③ボリビアリスザル(Saimiri boliviensis)のハスカ。(撮影: 辻内祐美) ④ヤクシマザル(Macaca fuscata yakui)の子どもたち。(撮影: 林美里)

今年(2024年)の春から、日本モンキーセンターでは赤ちゃんが続々と生まれている。ワクワクドキドキ。はやる心を抑えてまずは南米館へ。4月23日に生まれたシロガオオマキザルの赤ちゃん、ツツジ、女の子です。親と同じ色をしてよく動いている。母親のニコールは20歳で初産。もう、他の個体にも安心して子どもを託しているようにみえました。ノドジロオマキザルのパルにも7月8日、赤ちゃんが生まれました!目下、人工哺育で、飼育員さんが交代で自宅に連れ帰りミルクをあげているそうです。担当の高田晃行さん。チャレンジでしょう。頑張って!皆の愛情のシャワーを浴びて、赤ちゃんが元気に群れに戻れる日の来ることを祈っています。

次は新アフリカ館、原野と森の家へ。アビシニアコロブスのピン君が来園し、誰もがジュニアの誕生を待ちわびていました。6月11日、イロハが男の子を出産。イエモンと命名されました。アビシニアコロブスの新生児は、親と違って真っ白な毛に覆われて生まれてきます。この目立つ体色は、周りに子守り行動を促すためだとか。ちょっとカールした毛並みがまた可愛い。こぼれそうな大きな目をして少しもじっとしていない。枝からずり落ちそうになるのを、すかさずイロハがガシッと捉えて。母の反射神経、お見事です!飼育員の星野智紀さんから、おばあちゃん世代のラテもイエモンをよく抱いていると聞きました。母親以外の個体と育児をシェアする「アロマザリング」です。ピン君も息子の成長に興味深々。イクメンパパデビューも近いかもしれません。

ランチタイムに林美里先生からおサルの子育てについて伺いました。子育ては当たり前ではない、と知って少しばかりショックでした。育児放棄があることを聞いてはいましたが、それは例外的なことであり、メスザルはもともと母性を備えていて出産後は本能的に育児に勤しむものと思っていたからです。じつは、母性は経験によって育まれるもので、おサルの養育期間が長いのは子育てを支える社会があればこそ。群れの中で母親に育てられ、他の母親の育児に触れる経験があることで、若いメスをより大人のメスへと成長させ、母親になることに導いてくれるのです。中でもヒト科の大型類人猿・チンパンジーの出産には「学び」が必要不可欠。でないと産み落とした我が子にビックリ、「キャーッ」と叫んでその場から逃げ出してしまうこともあるそうです。「ああ、だから人間にも『母親学級』があったのね」と妙に納得してしまいました。赤ちゃんの方は、いかに早くお母さんの体にしがみつけるかが生死を分ける鍵となるようです。おっぱいまでたどり着いてお乳を吸うことから母子の関係が始まる。生の厳しさとともに生命の神秘を感じるお話でした。 ボリビアリスザルの赤ちゃんも、一本のロープの上を軽業師のように渡って行くお母さんの背中に必死でしがみついていました。6 月3 日に生まれた女の子ハスカです。母親はハス。リスザルの島では2 年ぶりの出生になりました。

最後はモンキーバレイ。こちらでは3月28日にウレナがウミネコを。4月6日にはウスノキがウルヴァリンを。そして4月26日にはタルトがタベヤラを出産。3頭の可愛い男の子は元気にスクスク成長中です!見ていると、このボーイズが追いかけっこや取っ組み合い、時にはひとつお姉さんのウィッシュもまきこんで遊ぶ、あそぶ。モンキーバレイの一隅が保育園のようになっていました。そう、テレビで私は見たのです。野生のキリンの社会に「キリンの保育園」があることを。1頭の大人が見守る中で子キリンたちが優雅に樹々の枝葉を食む様子を。(詳しくはモンキー1巻4号の齋藤美保氏の記事へ。)モンキーバレイだって同じだ!おばあちゃんやおばちゃんザルに見守られつつ、子ども同士自由にのびのび遊ぶ様はヤクシマザルの社会での「アロマザリング」。サルを知ることはヒトを知ること。こと子育てに関しては、おサルから学ぶ点が多いと感じた訪問でした。子どもは未来、子どもは希望。みんな元気で大きくなーれ!

■第20回「特別展~声を聞く、骨を見る」

モンキー9巻1号(2024年6月発刊)より

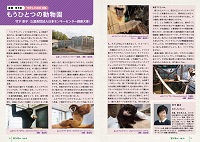

①音声展を西村剛さんに解説していただきました。(撮影: 綿貫宏史朗) ②展示されていた声道模型の仕組みを教えてくださいました。 (撮影: 綿貫宏史朗) ③喉の袋を膨らませて鳴くフクロテナガザル(Symphalangus syndactylus)。(撮影: 江藤彩子) ④前回の特別展で展示されていた頭骨標本。(撮影: 江藤彩子)⑤美しい「ひらき」のニホンカモシカ(Capricornis crispus)の骨格標本。(撮影: 新宅勇太)⑥3月に生まれたヤクシマザル(Macaca fuscata yakui)のウミネコ。(撮影: 林美里)

満開の桜に迎えられて、うららかな春の一日を日本モンキーセンターで過ごしました。いちばんの目的は、特別展「音声展-サルたちの会 話をのぞいてみよう-」。声には形がありません。どんな展示か気になるところです。監修は、西村剛さん(京都大学ヒト行動進化研究センター)。西村さんは2020年度イグノーベル音響学賞に「ワニもヒトと同様に、ヘリウムガスを吸うことで声が変わる」原理を明らかにした件で、ウィーン大学の研究グループメンバーと共同受賞されました。この賞は「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に対して贈られるものです。霊長類研究の専門家西村さんは「なんでサルやないねん。ワニよりサルの方がおもろいやろ」とおっしゃいますが、やはりワニだったからこそのイグノーベル賞だったようです。

当日は西村さん自ら解説をして下さいました! ヒトに次いで「騒がしい」サルたち。人間同士の挨拶に似た「コンタクト・コール」。ニホンザルの「クー・コール」もこれにあたります。私も給餌の際のニホンザルの「フード・コール」を耳にしたことがあります。飼育員さんめがけて我も我もの大合唱。お話の中で面白かったのは、霊長類は「感情= 発声」で、賢いチンパンジーでさえ隣のヤツに知られたくないと思っていても大好物を見た途端、喜びの声が出てしまうそうで、理性で声をコントロールしている人間とはそこが異なるということでした。

他にも威嚇する声、群れに天敵が来たことを知らせる警戒音声、テナガザルのカップルが互いに交わす「ソング」やホエザルの「ラウド・コール」などは姿が見えない同種の個体に向けて大きな声でなわばりをアピールするなどの働きを持っているそうです。

そして、素晴らしいのは約30種ものサルたちの声の聴き比べができることです。これは飼育員さんたちの努力のたまもの。いざ聞いてみると、見た目と声の印象が違った種も。アヌビスヒヒの「ワン」には少し笑った。ちなみに、マーモセットたちの声にも含まれる高音の「モスキート音」は私には全く聞こえませんでしたw。

声を通して知る霊長類の世界。環境に適応するために多様な進化を遂げてきた彼らに、改めて生命の不思議と力強さを感じました。私たちヒトもまた彼らとともに歩み、さらにコミュニケーション力を高めて今に至っている。これは有効に活用していかなくては。

前回の特別展は「サルだけじゃない 知られざるコレクション~くらべる・のこす~」。キーワードは「霊長類と比べる・歴史を残す・犬山の自然を残す」。骨博士こと高野智さんが解説してくださいました。日本モンキーセンターでは、飼育した生き物すべてが標本となり保存されています。骨格標本、剥製標本、液浸標本などに姿を変えた彼らは収蔵庫で次の出番を待っています。「音声展」でもヤクシマザルの声道から口までの器官の液浸標本が展示されていました。博物館としての日本モンキーセンターの「底力」を体感した展示でした。

頭骨標本はカリフォルニアアシカ、ペンギン、ピグミーゴートなど。白くて精緻なフォルムに思わず「キ・レ・イ」とため息が。フラミンゴやアカカンガルーの剥製標本は今にも動き出しそう。ヘラクレスオオカブトやマダガスカルオオゴキブリも。これらを通して、かつてはサル以外の動物も飼育されていた歴史が見えてきました。そして、見事なニホンカモシカの骨格標本。美しい骨の「ひらき」です。かつて犬山市にニホンカモシカはいなかった。近年、目撃例が増えています。犬山市で採集されたニホンカモシカの標本第一号は犬山市にニホンカモシカがいることを示す確かな証拠です。

帰り際モンキーバレイに立ち寄りました。1 歳になったウィッシュとノドグロがヒノナと3頭で遊んでいます。この3月に生まれたという赤ちゃんがお母さんのお腹にしっかりとつかまっていました。ウミネコ、男の子です。次に会う時には自分の足で歩いているでしょうか。

■第19回「たき火にあたるサルの現場に潜入」

モンキー8巻4号(2024年3月発刊)より

①たき火にて。(撮影: 土性亮賀) ②画面左下でこちらを見上げるのはヒナゲシ。(撮影: 林美里) ③たき火にあたるリカオン。(画面中央、撮影: 林美里) ④アルファオスのヒラマサ。(画面右、撮影: 林美里)⑤指につけた灰をなめようとするヒメネズミ。(撮影: 林美里)

古い新聞記事がある。見出しは「おどろきました 犬山モンキーセンターの異変 サルが“火あたり” 」。読んだこちらがビックリした。「たき火にあたるサル」は、今や日本モンキーセンターで人気の定番イベント、冬の風物詩になっているから。でも、六十数年前はかなりの「衝撃」だったのだ。

1959年(昭和34年)9月26日に伊勢湾台風が東海地方を直撃、死者・行方不明者数5,098名に及ぶ被害が生じた。その日の朝、小学一年生だった私は、通学途中にある給水塔がグラグラと今にも倒れそうで怖かったのを覚えている。実際は、空を流れる雲の速度があまりに速くて、青空を背にした給水塔がまるで揺れているように見えたのだ。当時住んでいた東京もそんなだったから、母は名古屋の実家をずいぶんと案じていたっけ。

モンキーバレイの前身、犬山野猿公苑にも台風でかなりの被害が出たそうだ。当時の園長、小寺重孝さんが「たき火と焼き芋」と題して旧雑誌モンキー(No.273)に書いておられる。

「餌場を中心とした公苑一帯は大きな木が何本も倒れて惨たんたる有様でした。この跡片付けがまた大変でした。やがて冬になり寒くなって来ると誰言うともなくこの倒木でたき火をしようということになり、せっかくたき火があるのだから焼き芋ということになりました。」

屋久島からやって来た80頭あまりのサルたちは台風をものともせず、そればかりか飼育員さんと観光客のために始まったたき火で暖をとり、ホクホクの焼き芋まで手に入れた。ファーストペンギンならぬ、火に近づいたファーストヤクシマザルは勇敢だったと思う。アルファオスだったのか、案外メスザルだったのかもしれない。

サルが火にあたる行動について、モンキーセンターの研究者グループが当時主張していた「サルにも文化があり伝承されていくこと」を裏付ける現象ではないか、と重要視されていることが前出の新聞記事に書かれている。文化をもつのはヒトのみとされていた時代に、サルの文化的行動として調査研究されたことは、サル学にとっても大きな出来事だったに違いない。研究員の方々には心から敬意を表したいと思う。

1月某日、たき火があると聞いて喜び勇んでモンキーバレイを訪れた。なんと今回はバレイの中に特別に入れていただけるという。やったぜベイビー!!(古っ!) 飼育員さんの作業着と長靴をお借りして潜入。「やぐらの下を歩かない。ウンチやオシッコが降ってくるかも。サルとは目を合わせない」などの注意事項を聞いて一気に緊張が増した。とはいえ、おサルを見に来たのだから、と意を決してヤクシマザルたちのいるたき火のほうへ。サルのほうに目を向けると、向こうもこちらを見返してくる。しかも相当な目力。ドキドキする。慌てて目を逸らすと、彼方の陽だまりや風よけの囲いのあるところでサル団子が出来ていた。カチカチと両手に持った石を打ち鳴らす「石遊び行動」に勤しんでいる個体もいた。この日は、焼き芋はなかったが、焼けた芋や餌のキャベツを水ですすいでから食べる様子を動画で見たことがある。モンキーバレイはさまざまなサルの文化的行動を観察できる格好の場所なのだ。

この日、たき火の番をしていたのは飼育員の奥村文彦さん。ご苦労様です。たき火の周りをサルたちが取り巻いて、その数20頭あまり。全体を仕切るかの如くグルグルと歩き回っているのはアルファオスのヒラマサ。時折り、弱い個体がヒーッと声をあげる。かと思えば、火傷するんじゃないかと心配になるくらい、火の至近距離にいる個体も。リカオン(オス)とか。火の粉も飛ぶし、頭や尻尾のあたりが焦げてチリチリになっている個体もいた。ヒメネズミ(オス)は灰を指につけては舐めていた。美味しいのかな?たき火の近くで「老若男女」が入り混じる中、1 歳のヒノナ(メス)も来た、けど煙が目にしみて涙目に。このようにしてサルの文化的行動が、世代を越えて受け継がれていくのだろう。

能登半島地震を経験した今年。モンキーセンターのたき火にあたるサルたちは、私たちに個性あふれるたくましい生き方とともに、災害国日本に生きていることを実感させてくれた。ありがとう。今日という日を精一杯生きようと心に誓った。

■第18回「旅立つ命、授かる命」

モンキー8巻3号(2023年12月発刊)より

①猿塚前のお供え物としていただいた、たくさんの果物や野菜。(撮影:高野智) ②晴天に恵まれた動物慰霊祭の様子。(撮影:高野智)③シロテテナガザル(Hylobates lar)のキュータロウ。(撮影:江藤彩子) ④ワオキツネザル(Lemur catta)のレイコ。(撮影:川﨑千穂)⑤クチヒゲグエノン(Cercopithecus cephus)のキャロル。(撮影:赤見理恵) ⑥2022年に生まれてすくすくと成長したヤクシマザル(Macaca fuscata yakui)のヒノナ。(撮影:高野智) ⑦2023年に生まれたヤクシマザルのウィッシュ(左)とノドグロ(右)。(撮影:高野智)

2023年10月17日、日本モンキーセンターの創立記念日に、この1年間に亡くなった霊長類と、これまでに亡くなった全ての動物たちを悼み、感謝を捧げる慰霊祭が執りおこなわれました。今年、私は参列が叶いませんでしたが、秋晴れの空の下、しめやかな中にも温かさの伝わってくる式典の様子を後日ビデオで見せてもらいました。

祭壇にはお花、季節の野菜や果物、ピーナッツ、どんぐりなど色とりどりのお供え物。多くの皆様からの篤いお気持ちを感じます。お花畑みたいなその中に、38頭の遺影が肩を寄せ合うようにして飾られていました。あゝ、キュータロウがいる。オレンジの毛の可愛い赤ちゃんはフランソワルトンのレン君。在りし日のクチヒゲグエノン、キャロルも。みんな、どうぞ安らかに。

飼育員を代表して新人の川﨑千穂さんがおくる言葉を述べました。川﨑さんはワオキツネザルのレイコさんを約5ヶ月間、見守り続けました。日本モンキーセンターでくらすワオキツネザルの中では最高齢のレイコさん、32才でした。しかも、たくさんの家族を残し、今いるワオキツネザルのほとんどがレイコさんの子孫だとか。ひたむきに、そして晩年は穏やかに生き抜いたレイコさん。お疲れ様でした。歴代の飼育員さんたちの献身的な働きがあればこその長寿だったと思います。川﨑さんの「レイコさん、たくさん心配させてくれてありがとう」という言葉が印象に残りました。多くの経験を積んで「いつもと違う」が閃く飼育員さんになって下さい。応援しています。

昨年12月、シロテテナガザルのキュータロウの訃報には驚きました。それなりの年齢と分かってはいても、幼さの残る体型や得意の「テイ」など仕草の愛らしさで、まさかと思っていたから。2019年に連れ合いのアジルが亡くなり、翌年にはジェシカにも先立たれ、独りぼっちのキュータロウは寂しそうに見えました。それでも、突然のお別れが来るとは想像できませんでした。今もギボンハウスに行くと面影を探しています。皆に愛されたキューちゃん、私たちはあなたが大好きでした。21年間、ありがとう。どうぞゆっくり休んでください。

フクロテナガザルのピーチは残念でした。飼育員の奥村文彦さんたちが準備を重ねて、移動のための通路、引越し先のギボンハウスの屋外エリアに設置するうんてい、こんもり緑も整えて、と同時にイチゴとピーチは移動に備えての訓練もこなして、無事に引越し先での同居が再開したというのに。2才の時に怪我で左腕を失ったピーチのことは、いつもどこかで気になっていました。ピーチ自身は何も気にしてないようでした(笑)。明るく風通しのいい新居で、幸せな一生だったと願わずにはいられません。

この1年で6頭の命が誕生し、そのうちのヤクシマザル2頭がスクスクと育っています。子が生まれても、すぐには喜べない。母親の育児放棄や、子が母乳をうまく飲めないことがあるからです。2頭の赤ちゃんのうち、ウィッシュは九死に一生を得ました!モンキーバレイのやぐらにへその緒が引っ掛かり宙吊りでいるところを飼育員の荒木謙太さんが発見、救出されました。母親ウキバは初産で不慣れな子育てでしたが、心配は杞憂に終わったようです。ウィッシュより1ヶ月ほど先に生まれたノドグロは、ベテランママ、ノマメがグイグイ移動してもその背中にしっかりと掴まっている様子が見られます。こちらも一安心。

昨年6月に生まれたヤクシマザルのヒノナは、黒っぽい赤ちゃんの毛色から大人色へと変わりました。子どもの成長は早い!今年2月、祖母のヒールが亡くなりましたが、命のバトンはヒノナに受け継がれ、ヒールに代わって他のメスたちがヒノナを支えている姿も見られるようになりました。

彼らのたくましく、またはかなくもある生き方に思いを馳せる時、命の素晴らしさ、愛おしさが光となって私の心を明るく照らしてくれます。動物園で過ごす彼らの一生が健やかで幸福な日々でありますように。感謝をこめて祈ります

■第17回「世界チンパンジーの日に思う、森の隣人と私たちの未来」

モンキー8巻2号(2023年9月発刊)より

①モンキーバレイで今年生まれたヤクシマザル(Macaca fuscata yakui)の赤ちゃん。(撮影:林美里) ②リベリア・パラでナッツ割りをするチンパンジー(Pan troglodytes)。(提供:大橋岳) ③パラのチンパンジー。(撮影:大橋岳) ④ビジターセンターに展示中のジェーン・グドール博士からのメッセージ。(撮影:新宅勇太)

2023年7月、日本モンキーセンターを訪ねました。体温を超すかという暑さの中、まずはモンキーバレイへ。この6月と7月にヤクシマザルの赤ちゃんが生まれたのです。赤ちゃんを探していると突然のフードコール。バケツをひっくり返したような騒ぎになりました。食パン、キャベツとペレットの争奪戦をよそに、飼育員の堀川晴喜さんは群れの間を泳ぐように歩きながら、ポケットから餌をあげています。順位の低い個体でしょうか。あ、赤ちゃんを抱いたお母さんザルにも。あゝ、よかった。ありがとう、堀川さん。ヤクシマザルの赤ちゃんは親よりも黒っぽい毛色で顔も肌色。可愛い。お母さんのおっぱいを飲んで元気に育つことを祈っています。

この日は世界チンパンジーの日にちなんで、アフリカの野生チンパンジーのお話を聴きました。講師の大橋岳さんはリベリアのパラという村で2012年から調査を続けています。 野生チンパンジーについては、京都大学霊長類研究所が長年ギニアのボッソウでおこなってきた調査について伺ったことがあります。硬いアブラヤシの実を石を使って割ること。親が教えるのではなく、子どもが親の行動を真似ながら文化を継承していくこと。母親が亡くなった子どもをミイラになるまで手放さず持ち歩いていた事例などが印象に残っています。

大橋さんもボッソウで調査をおこなううち、どんどん南下して隣国リベリアの森へと入り今に至ったのだとか。文化的行動の共通点や相違点、アブラヤシの杵つきやナッツ割りは同様であるが、ボッソウにはないナッツがあったり、ボッソウでは食べない小動物のハイラックスをパラでは食べていたりとの比較を興味深く聴きました。また、パラの村にはチンパンジーをコントロールする霊力をもつとされる「森の主」コイさんがいて、彼のおかげで他の地域よりもチンパンジーが守られているというのもアフリカらしいと思いました。

そして、チンパンジーは絶滅危惧種であるという事実。しかも絶滅の危険性が高いカテゴリー、ENに分類されている。その要因は①密猟②感染症による死亡③生息環境の破壊、と全てが人間の社会活動によるもので、特に③の環境問題は私たちの日常生活と深く関わっています。

チンパンジーの未来のために、責任ある消費者にならなくては。 [Refuse] 不必要なものを家庭に持ち込まない。買わない。断る。フランクフルトのスーパーで、買い物を終えた女性がその場で包装を取り外して店のゴミ箱に捨てていたのを思い出しました。

[Reduce]ものを大事に使う。食材を買いすぎない。

[Reuse] 修理して使う。人に譲る。

[Recycle]資源再生のための分別。再利用する。

書いていて、とても懐かしくなった。当時の環境省が推進したゴミ削減のためのキャッチフレーズ。あの頃は足元ばかり見ていたけれど、20年が経った今、鳥の目になってグローバルに世界を見渡さなくては。

信頼できる認証制度を活用するという視点も紹介されていました。FSC(適切に管理された森の生産品)。MSC(海のエコラベル)。RSPO(持続可能なパーム油に関する円卓会議)。さらに調べてみると他にもありました。レインフォレスト・アライアンス(社会・経済・環境の面から責任のある生産がされた農場の商品)。ASC(責任ある養殖により生産された水産物)。国際フェアトレード認証(公平な条件で取引されている開発途上国の原料や製品。コーヒー、バナナなど)。商品ラベルをよく見ると、マークが確認できるそうです。

7月14日は世界チンパンジーの日。チンパンジー研究のパイオニア、ジェーン・グドール博士は最新刊『希望の教室』の中で次のように述べています。「真の悪になれるのは人間だけど、真の利他主義者になれるのも人間だけ」「希望―それは600万年ほど前の類人猿から進化してきた、この人間という奇妙で矛盾だらけの動物が手にした、究極の善」と。そして、この日に寄せて、モンキーセンターに博士がメッセージを下さいました。直筆のそれは、ビジターセンターに展示されています。

■第16回「Congratulations !」 モンキー8巻1号(2023年6月発刊)より

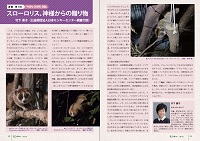

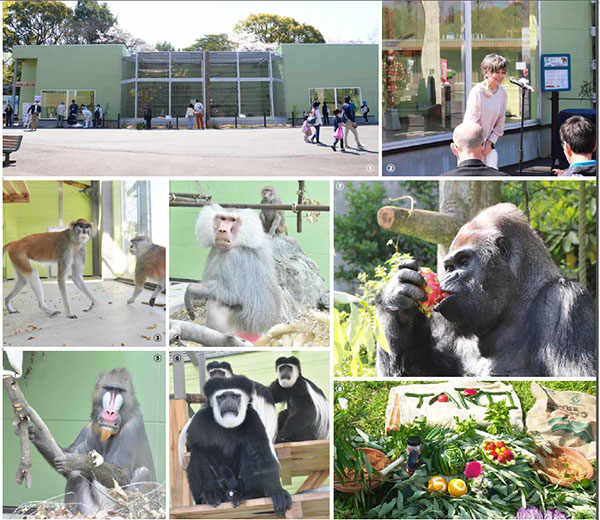

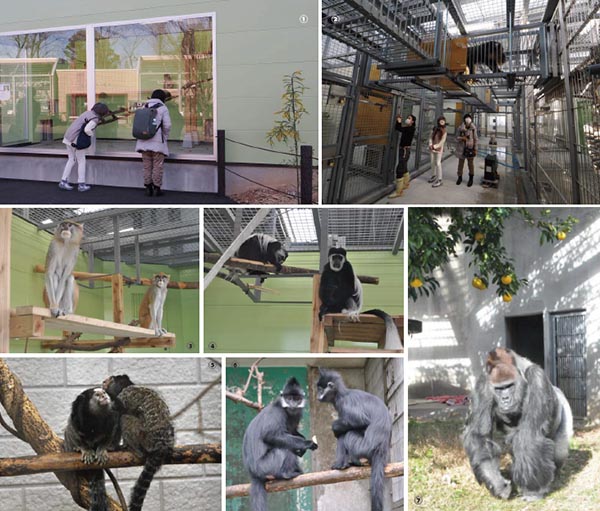

①新アフリカ館 原野と森の家。(撮影: 赤見理恵) ②オープニングセレモニーに参列させていただきました。(撮影: 高野智)③パタスモンキー(Erythrocebus patas) のマイタケとウル。④マントヒヒ(Papio hamadryas) のカエサルとパトラ。⑤マンドリル(Mandrillus sphinx) のニースケ。⑥アビシニアコロブス(Colobus guereza) の手前がピン、後ろがイロハ、レナ。⑦50 歳になったニシゴリラ(Gorilla gorilla) のタロウさん。(撮影: 高野智)⑧飼育員が作ったタロウさん50 歳誕生日プレート。(③~⑥⑧撮影: 江藤彩子)

春爛漫の2023 年4 月1 日、とても嬉しいニュースがありました。日本モンキーセンターの新施設・新アフリカ館(仮称)のグランドオープンです! 3年前事務棟の一室でスケッチを見た時には夢と思っていたのが、今、現実に「いらっしゃい」とばかり私の目の前に建っている。しかも、旧アフリカ館やアフリカセンターから引っ越してきたおサルたちが、これまたいい顔して私たちを迎えてくれているではないか。あゝ、これが感激でなくてなんだろう。10 時からのオープニングセレモニーでは新たな名称発表もありました。新人飼育員さんの手によってプレートの幕が引かれ「原野と森の家」の文字が!アフリカの自然をイメージする原野と森、落ち着くことができる場所としての家、というのがネーミングの由来だそうです。で、こちらの住人がサバンナに生息するパタスモンキーとマントヒヒ、熱帯雨林を棲家としているマンドリルとアビシニアコロブスなのです。

多くの来園者に混じってさっそく、観察。パタスモンキーの部屋にはピノコ母さんとタイタン、ウル、マイタケの一家4 頭(亡くなった父のアトラスを加えれば5 頭)がやって来ました。マイタケでしょうか、止まり木の金具に興味深々。他の3 頭はグルーミングの一家団欒。広い窓ガラス越しに彼らのスマートな手足、その指先まで間近に見ることができます。

お隣りはマントヒヒ。母さんのパトラ、カエサルとメネスの兄弟です。カエサルがあれよあれよという間にいちばん高い台へと登っていき、長い尻尾を気持ちよさそうにユラユラさせていました。大柄なマントヒヒがこんなにも敏捷だったとは、驚きです!草原と険しい岩場を毎日行き来する彼らの生態の一端が垣間見えた瞬間でした。それにしても、下から見上げた時のマントヒヒのお尻の立派なこと。獣医師の武田康祐さんによれば、あのプリップリのピンクのお尻は意外にも柔らかい感触だったとか。新事実に衝撃を受けたそうですが、獣医さんでさえ彼らに触れる機会は稀だったという事実の方が私にはちょっとした衝撃でした。野生動物相手のお仕事ですものね、なるほどデス。

そのお隣りがマンドリル。天然岩の置かれた地面の上をニースケが歩いている。引っ越し当初の慎重な足運びは影を潜めて悠々、堂々。飼育員の廣澤麻里さんから、目指すところはデイとの同居とうかがっていて、彼女は寝室で所在なげに見えました。ずいぶん小さく華奢な体つき。マンドリルって、こんなにも雄雌で体格が異なるんだ。スラリと手足も長くて大きなニースケがまだ怖いのかな。そのためか二人の距離はなかなか縮まらないようですが、明るく風通しのいいこの場所でゆっくり慣れていってくれたらと思います。

アビシニアコロブスの部屋。イロハとレナの双方から愛されて止まないニューフェイスのピンのその後が気になっていました。行ってみると…あ、いた3 頭全員。しかも仲良く! 1 頭のオスと複数のメスで群れを作るので想定内だそうですが、一人息子の行方を案じる母のような気持ちでいた私はホッと胸を撫で下ろしました。メデタシメデタシ。

そして、もうひとつのビッグニュース。ニシゴリラのタロウさんが4 月20 日に50 歳になりました!ハッピーバースデー!日本で最高齢のオスです。ブラボー!ゴリラの寿命は約50 歳というのでドイツのニュルンベルク動物園生まれのタロウさんはまだまだ長生きできると思います。今、私の手元には旧『モンキー』No.224があります。表紙の写真が15 歳の「青年」タロウさん。丸顔で鼻の穴もまん丸。今のタロウさんはお鼻もお尻もハートです。キュート! 1989 年4 月14 日に来園。約134 ㎏とオスゴリラにしては小柄だったそう。数年前は約150㎏。飼育員さんや獣医さんの献身的な働きでタロウさんの今があります。大好きな毛布片手に、これからも健やかな日々を過ごしてください。 タロウさんの幸せが私たちの願いです。

■第15回「春よ来い」 モンキー7巻4号(2023年3月発刊)より

①新アフリカ館でパタスモンキー(Erythrocebus patas) が迎えてくれました。(撮影: さとうあきら) ②新アフリカ館の屋内でマンドリル(Mandrillus sphinx)のニースケを見上げて。(撮影: さとうあきら)③パタスモンキーのマイタケとキノコ。(撮影: 江藤彩子) ④アビシニアコロブス(Colobus guereza) のイロハとレナ。(撮影: 江藤彩子)⑤クロミミマーモセット(Callithrix penicillata) のオサゲとカカオ。(撮影: 新宅勇太)⑥フランソワルトン(Trachypithecus francoisi) のニイとライム。(撮影: 新宅勇太)⑦ニシゴリラ(Gorilla gorilla) のタロウさんと奇跡のみかん。(撮影: 江藤彩子)

2023 年の「初モンキーセンター」は新アフリカ館からスタートです。入居第一号のパタスモンキー一家が出迎えてくれました!ガラスの大窓からは間近に彼らの生活を見ることができます。真新しく明るいこの部屋に、もうすっかり慣れたのでしょうか。キノコとピノコは早く馴染んだそうですが、端の高いところに独りぽつんといるのはウルかな?固まっているみたい。ウルとマイタケはもう少し時間が必要なようです。これまですごした園舎が生活の場の全てだった彼らにとって、お引っ越しはヒトが思う以上に人生の一大イベントです。

中に入ってキーパー通路から屋内の様子も見学させて頂きました。特別に、です。日中は日差しが降り注ぎ、入口から突き当たりまで全て見通せる新アフリカ館ですが、以前の「箱」のような園舎から、止まり木やハシゴなど、それぞれの種に合わせた生活感あるエリアに生まれ変わっていました!素晴らしい!飼育員の辻内祐美さんは、この日に備えアーク溶接の資格を新たに取得して現場に臨みました。皆様ほんとにお疲れ様です。それにしても飼育員さんの仕 事は無限大ですね。日々の給餌や園舎の清掃、動物達の健康管理。そうそう、以前に「営繕班」の仕事っぷりも拝見していました。加えて、このたびの新施設。頭が下がります。

中のケージにいたのはマンドリルのニースケ。アフリカセンターからのお引越し。今は適度な広さと高低差があり、運動場へも難なく出られます。気ままに餌を頬張りながら新参者の私の方へ「なんか用?」とばかりに近寄って来てくれました。飼育員の廣澤麻里さんによれば、慎重派のニースケにまず慣れてもらってから、さらに慎重なデイちゃんに来てもらう予定とか。二人のお見合いは2019 年以来、なんと4年ぶりだそうです。どうかカップル成立しますように。母心、いえ老婆心ながら祈っています。

出口近くのケージ、高い止まり木の上にはアビシニアコロブスのイロハとレナが人待ち顔で並んでいます。そして、そのお向かいにはニューフェイスのピンくん。顔の配置が、なぜかちょっと困り顔w。やんちゃ娘に挟まれてモテ期?イロハともレナとも相性がよくて、3 頭一緒よりはそれぞれのペアでいるのがいいようです。これから先が楽しみだなぁ(目がハート)。

出口近くのケージ、高い止まり木の上にはアビシニアコロブスのイロハとレナが人待ち顔で並んでいます。そして、そのお向かいにはニューフェイスのピンくん。顔の配置が、なぜかちょっと困り顔w。やんちゃ娘に挟まれてモテ期?イロハともレナとも相性がよくて、3 頭一緒よりはそれぞれのペアでいるのがいいようです。これから先が楽しみだなぁ(目がハート)。

同居のニュースは南米館も。飼育員の坂口真悟さんに案内してもらいます。クロミミマーモセットのオサゲのもとにカカオがお嫁さんに来てくれました。食欲旺盛なカカオにオサゲおされ気味?でも可愛らしくて微笑ましい二人です。

そして極め付きは、アジア館。フランソワルトンのニイちゃんと、偶然にもピンくんと同じ日に来園したシティボーイ、ライムくんがお見合いの後めでたく同居。目下、人も羨む睦まじさ、です。愛されすぎてライムくんの顔の辺りに皮膚荒れや毛の抜けたところが、ウ・フ・フ。前のよこはま動物園でも、ここモンキーセンターでも「良いオス」と定評のあるライムくんは、飼育員の市原涼輔さん曰く「超絶ウルトラスーパー爆食!」。確かに私たちの前でも、傍らのニイちゃんがキャッと言って逃げるほど、すごい勢いで木の枝を掴んでムシャムシャ食っていました。たくさん食べて、元気なベビーのお父さんになってくださいネ。

訪問のシメはやっぱりニシゴリラのタロウさんです。4 月20 日で満50 歳!オスの国内最高齢の記録をまた一つ延ばすことになります。この日も屋内の運動場で、背を銀鼠色に輝かせ泰然とたたずんでいました。見惚れてしまうわ、タロウさん。

麗らかな一日。園内には、そこここに春の兆しがありました。幸せな思いを胸に帰宅。夜、思い立ち、お正月に贈って頂いたタロウさんの『奇跡のみかん』を食べました。含むと野生の果物のような酸味が口いっぱいに広がりました。青春の味でした。

■第14回「雨降りの慰霊祭、再び」 モンキー7巻3号(2022年12月発刊)より

①お供え物としていただいた果物や野菜など。(撮影:高野智) ②慰霊祭に参列いたしました。(撮影:高野智) ③ボリビアリスザル(Saimiri boliviensis)のミカン。(撮影:田中ちぐさ) ④ウバ。(撮影:田中ちぐさ) ⑤シルバールトン(Trachypithecus cristatus)のテラ。(撮影:浮瀬百々香)⑥バルカン。(撮影:浮瀬百々香) ⑦アカオザル(Cercopithecus ascanius)のスペード。(撮影:辻内裕美)⑧ヤクシマザル(Macaca fuscata yakui)のウィンキー。(撮影:奥村文彦)⑨ヒョウガ。(撮影:奥村文彦)⑩チワワ。(撮影:奥村文彦)

モンキーセンターの中心に位置するビジターセンター脇の坂を登ると、中ほどに小さな石碑があるのが目に留まります。猿塚です。10月17日は日本モンキーセンター創立記念日。動物慰霊祭が催される日でもあります。1956年開園ですから、今年で66周年。霊長類図鑑によれば、戦後復興の一貫で創設された世界でオンリーワンのモンキーセンターでしたが、当時センターと名がつくのはヘルスセンターと麻雀センターくらい。理解してもらうのは大変だったとか。17日現在、56種775頭が飼育されている。数字だけ見ても、圧巻。

この日は朝から涙雨。傘の長い列ができました。「今年も来ましたよ」と声をかけてくださった方も。ありがたいことです。手紙、花かご、野菜や果物、落花生などあふれんばかりのお供え物が思い出の写真を彩っています。持参して、あるいは宅配でお届け下さいました皆様に心より御礼申し上げます。あふれんばかりのご厚意に包まれて、旅立った者たちは慰められ、今いる者たちは大いに活力を得ることでしょう。動物たちはもちろんそれに関わる人たちも。

これまでで6777頭、この1年では36頭が虹の橋を渡りました。飼育員代表の土性亮賀さんがボリビアリスザルのおばあちゃんズ、ミカンとウバへ感謝の言葉を述べました。ふたりとも30才に手が届く年齢。そうそう、リスザルの島で私が最初に名前を覚えたのもミカンでしたっけ。虫はみなの大好物で、夏もセミが鳴かないこの島。周りが大騒ぎをしている中でも、ミカンはゆったりと現れて、虫を探して地面をサクサク掘っていました。最後までマイペースで自立していたのが長寿の秘訣だったのかな、と思います。安らかに。ゆっくり休んでくださいね。

希少な種ではシルバールトンのテラが8月に、10月にはバルカンが旅立ちました。顔の周りを銀色の毛が優雅に覆って体全体も燻し銀のように光る美しいおサルでした。日本の動物園で会える最後の2頭だった。寂しくなるなぁ、とテラとバルカンそれぞれの遺影を眺めていたら、アレ、誰かに見られてる?潤んだ瞳、アカオザルのスペードでした!額縁の中からじっとこちらを見つめてる。お鼻がハートのスペードさん。記録には1992年来園以来、30年、ダイヤとの間に6頭の子どもをうみ育てた、とあります。ダイヤとスペードの子だから、クローバー、ハート、エース、ポーカー、ジャック、マジック。ネーミングに若干苦労の跡が見受けられますネ。そうか、いつもきびきび動いてたのはスペード母さんと4頭の娘たちだったんだ。だからかな、シンクロナイズドスイミングみたいに同期していた印象がある。スペードさん、幸せでしたか?あなたの一生は、きっと多くの人に喜びを与えてくれた年月だろうと思います。ありがとう。そしてお疲れ様でした。

ヤクシマザルの社会では、この1年いろいろな出来事がありました。ウィンキー、ピパ、ヒョウガ、チワワの4頭が亡くなり、中でもウィンキーの最後は壮絶でした。“義侠心に厚い性格”で群れの順位が変わっても自分の態度を変えず、アルファオスを巡る闘争の中でタイマツを護りぬいて息絶えました。前アルファのタイマツは、今バックヤードで平和な生活を送っています。あなたがいたからだよ、ウィンキー。ウィンキーもヒョウガもユニークな風貌で、焚き火の季節にはモンキーバレイの上からでもよく見分けられました。ヒョウガ、あなたも仲間想いのひとりだったんですってね。あなたたちのような個体がこれからも育ってくれることを願っています。高い空から見守ってくださいね。

最後まで懸命に生きて、生き切った彼らの姿は私たちに多くのことを語りかけてくれます。学術的な分野はもちろん、同じ星に生きる生き物としての素晴らしさ、生命の巡りの尊さに打たれます。会えて良かった。忘れない。小さなことにくよくよせずに、私もまっすぐ前を向いて生きようと心に誓ったのでした。

■第13回「新しい風が吹いてきた」 モンキー7巻2号(2022年9月発刊)より

①ハルとハルサメの親子。(撮影:2022年6月6日、土性亮賀) ②新アフリカ館の「枯山水」。(撮影:綿貫宏史朗) ③ワオキツネザルのチェリーとチェッティー。(撮影:2017年3月31日、坂口真悟) ④母親の背中に乗るレーズン。(撮影:綿貫宏史朗)

2022年6月最後の日曜日、体感35度超えの日本モンキーセンターです。時折の雷雨に見舞われながらも、樹々を吹き渡る風を感じる動物園は、スタジオでライトに照らされて仕事漬けの毎日から解放されてパラダイス、楽猿、イエ、楽園でした。 会えました。6月生まれ、ボリビアリスザルの男の子、ハルサメです! 母親のハルが地面に降りてくると、その背の上でパッチリ目を開いていました。リスザルは見た目も可愛らしいおサル。で、この赤ちゃんの、ちっちゃさが、もう、たまらない。「大きくなりましたか?」と飼育員の土性亮賀さんに聞くと「生まれた時から、このくらいの大きさです」。エエッ? 母体の大きさからして、新生児でこれはデカくないか? 人間と比較して、の感想です。あの大きなパンダの母親から、豆粒みたいなピンクの赤ちゃんが生まれてくることを思えば、なおさらです。

出産直後の写真を土性さんに見せてもらいました。朝の寝室で、生まれたての子は体毛がしっとり濡れて目は固くつぶったまま母親の背中にしがみついています。撮影の前後には、おばあちゃんのハニが母子に寄り添っていたようです。命が生を受ける瞬間は愛おしい。誰にともなく感謝したくなります。なるほど、3週間近く経っていますが赤ちゃんの大きさは、さほど変わっていませんでした。小さなハルが大きくたくましく見えてきた。ハルサメ、みんなに愛されて、ハーゲン兄ちゃんやハズキ姉ちゃんとも仲良く、丈夫にスクスク育ってください。

Waoランドの午後の時間はランタナ、ラベンダー、ラベンナ、レックスの4頭。私たちのそばをゆうゆうと動き回っています。そう言えば、2017年の初夏、岐阜県可児市で公演があり、有志でモンキーセンターを訪れました。その時、Waoランドで複数の赤ちゃんワオキツネザルに会ったのと、アフリカセンターで1頭のマンドリルが赤ちゃんの亡骸を胸に抱いていたことを思い出しました。当時はベビーラッシュだったんでしょうか。幼い命の記憶です。

リニューアルオープンした南米館は「おでかけタマリン」に続いて屋内にも通路が設けられており、覗いた時はワタボウシタマリンが元気に移動していました。他のケージの様子が気になるらしく、屋外のスペースまでおでかけするところは見られませんでしたが、一家で遊ぶ姿を外から見学できる日も近いことでしょう。 南米館の真っ暗な一角では、目を凝らすと水を張ったような大きな目が4つ、こちらを見つめてる! 昨年11月に生まれたヨザルのヨザキと父親のザラメです。言われなければ親子と分からないくらい。成長の早さにはビックリです。ヨザルは父親も子育てするそうで、乳離れした息子と仲良く同居中でした。これからの成長が楽しみです。

秋の完成に向けて着々と準備が進んでいる新アフリカ館(仮称)を、附属動物園部長の綿貫宏史朗さんに案内して頂きました。明るい!天井からの採光が寝室や通路を広々と照らしています。風通し、見通しもいい。人や動物の出入り口には改良が施されているから、日々の作業がはかどりそうだ。職員自ら選んだ庭石を使った「枯山水」から柵越しに外を見る。ギボンハウスの前を行く「ヒト」という名のサルは、よく喋りよく動く。忙しそうだなぁ(笑)。消防ホースで作られた硬めのハンモックはゆりかご、な感じでクセになる安定感。次に来る時、この新しい施設で個性豊かなおサルたちに会えると思うと、ワクワクが止まりません。そして、竣工の先には更なる夢が。パタスモンキーが風を切って走る。アビシニアコロブスが家族で樹間を渡っていく。そんな未来を私も一緒に見つめていきたい。進化はまだまだ続きます。

ニシゴリラのタロウさんにもご挨拶しました。運動場でキュウリを片手に「グフッ」。盤石の49歳です。こっちまで嬉しくなるなぁ。 帰り道「あ、風」と振り返ったら、モンキースクランブルに続く吊り橋のてっぺんを、ジェフロイクモザルのレーズンがいとも軽々と渡っていった。ワタシ、お姉さんになったでしょう、とでも言うように。みんな元気で大きくなあれ!

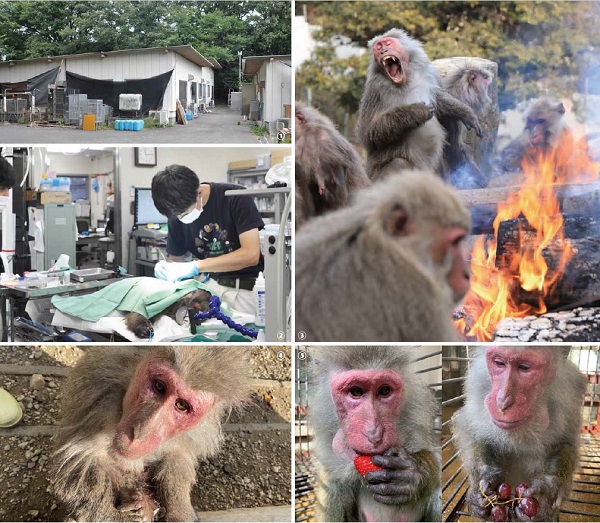

■第12回「獣医師の仕事」 モンキー7巻1号(2022年6月発刊)より

①動物園のバックヤード(動物病院)。(撮影:江藤彩子) ②インプラントを入れる手術をする武田さん。(撮影:江藤彩子) ③2020年12月、たき火の前で大きなあくびをするタイマツ。アルファオスらしく群れの真ん中を陣取っている。( 撮影:高野智) ④深手を負った状態で発見されたタイマツ。この後病院に運ばれた。(撮影:舟橋昂) ⑤元気になって寄附でいただいた果物をほおばるタイマツ。(撮影:浮瀬百々香)

動物園のバックヤードで、なくてはならない存在が獣医さん。その仕事について、昨年2021年6月から日本モンキーセンターで獣医師専任になった武田康祐さんに聞きました。

家畜やペットと違うのは人馴れしていない動物が相手ということ。なので、診察には麻酔がつきものなのだとか。ちょっとキツそうなお仕事です。飼育員さんからの「何かヘン」という情報に始まって、連携を取りながら、経過観察か、 投薬、検査(時には手術も)するかを決めていきます。投薬に関しては飼育員の考え方や管理の仕方を尊重します。ケージや群れの構成が異なるため、与え方や回数を工夫しなくてはならないからです。そこが動物園らしいところ。ニ ホンザルやヒヒなど群れで暮らす種は順位に影響するため、すぐに捕獲、治療とは限らない。投薬のみで自然治癒を待つということは実際よくあるそうです。

昨年秋、ヤクシマザルが飼育されているモンキーバレイでアルファオスが交代した時はどうだったのでしょう。当時のことを飼育員の舟橋昂さんに振り返ってもらいました。

群れの様子が前の年とは違うと感じたのは9月。いつもならタイマツを先頭にメスたちが後ろに並ぶ「タイマツ列車」が現れる頃。タイマツはモンキーバレイを長期安定路線に導いたアルファオスです。リーダーシップがあり人にも 常に一目置いていたので、舟橋さんから見ても「任せられる」アルファでした。

それが、この年は現れない。何頭かのオスの周りにメスが群れている状態に、舟橋さんは、寄附飼料が増えたことで皆の栄養状態が良くなっていたから、とも考えたそうです。でも、実はこの時すでにタイマツは群れを統制する力を失いつ つありました。

11月15日朝、タイマツと第二位オスのウィンキーの家系と、若オスを中心とした別の家系との間で闘争があったらしく、タイマツを守るウィンキーと何頭かのメスが孤立した状態で発見されました。アルファの交代でした。

病院に運ばれたタイマツとウィンキー。タイマツは攻撃から逃げようとして深手を負い、さらに足を骨折。ウィンキーは全身を負傷。2頭とも全身に複数の外傷を受け重体でした。新人の武田さんはあまりの事に途方にくれました。 麻酔をしてひとつひとつの怪我の治療はできたとしても、何が正解か分からなかった、と。ベテラン獣医であれば、本人の負担を軽くするために治療は短時間で終え、回復を待つ方法を取ることもある。全体としては、どのタイミング で治療すべきか判断がとても難しいケースでした。

幸いにもタイマツは一命を取り留めましたが、ウィンキーは多発性外傷で亡くなりました。第二位のプライドにかけて、最後までタイマツを守ろうとして戦ったのかもしれない、と舟橋さん。ウィンキー、お前はまるでサムライだったね、 安らかに。

新人ゆえの失敗もありました。怪我の際に使用した抗生剤が思ったより効かなくて「もっと良い方法があったのでは」と。でも、命を預かる獣医さんには、その気持ちを忘れないでいてほしいと思います。老婆心です。

動物園では繁殖の管理も重要な仕事です。獣医さんが避妊の処置をしています。避妊薬には効き目が切れると妊娠するものと生涯不妊になるものがあって、モンキーセンターでは動物福祉の観点から3年に一回くらいの間隔で機能回 復する方を処方しています。インプラントを背中に埋め込む方法です。でも、これが時に抜け落ちる。「そのおかげ」で、私たちは可愛い子ザルの姿を見られるのですが。出産の機会が乏しいのでもっと経験してみたい、と武田さんは言 います。「まだまだ学ぶことがたくさんある。それが楽しい」未来を見つめる瞳には星が宿っていました。動物たちの健やかな日々のために、幸せな未来のために、健闘を祈ります。

1月、入院中のタイマツをお見舞いしました。多目的ルームの一角に、タイマツとよく似た顔のダイブと並んで1人用のケージに収まっていました。「なんだオマエ」という顔をされました。元気そうでした。

タイマツはモンキーバレイの群れには戻らず、今も、バックヤードで穏やかな日々を送っています。

■第11回以前は以下よりご覧ください

>>雑誌「モンキー」についてはこちら。ぜひご購読ください。

■イベント報告

2019年3月3日、竹下景子さんが日本モンキーセンターの親善大使に就任されました。6月9日には、親善大使就任記念イベントとして、親善大使委嘱状授与式と、松沢哲郎所長とのトークショーを開催しました。

前日には、丸一日かけて園内をめぐり、各所で飼育員の話にじっくり耳をかたむけて、 差し入れとしていただいたスイカをサルたちがおいしそうにほおばる姿を観察されました。 風や日差し、におい、サイズ感など、その場にいないとわからない実体験を通し、目の前のサルたちが本来くらす森林に思いをはせる、 そんな「自然への窓」としての日本モンキーセンターの役割と魅力を、竹下さんのやさしい語りで存分にアピールしていただきました。

竹下景子さんには、日本モンキーセンターの心強い親善大使として、これからもさまざまな形で活動を続けていただきます。 「いつまで」と書かれていない無期限の委嘱状のもとに、各種イベントへの参加や、雑誌「モンキー」への執筆など、 今後の活動についてこちらのページに随時掲載していきますのでおたのしみに。

営業案内

友の会

園内マップ・施設紹介

アクセス

動物園イベント

モンキー日曜サロン

ミュージアムトーク

特別展

写生大会

学習利用のご案内

団体利用・実習・研修など

モンキーキャンパス

プリマーテス研究会

おうちどうぶつえん

研究室

博物館資料

連携研究

屋久島研修所

Web霊長類図鑑

霊長類和名リスト

国際学術誌「Primates」

雑誌「モンキー」

新JMC通信

歴史・定款・年報など

スタッフ紹介

全頭誕生日カレンダー

求人情報

取材等のお問合せ

サイト利用規定

| ※日本の動物園等で飼育されている霊長類の種数は102種類です。(2015年3月31日時点、GAIN調べ。種間雑種その他の分類不明なものは除く。) |