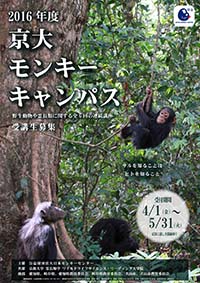

サルを知ることはヒトを知ること・・・

サルやヒトにまつわるさまざまな話題を通して、生物の多様性や進化について考えてみませんか?

京都大学霊長類学ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院との共催で開催します!

【8/15】受講生有志によるサークル活動のページを作成しました!

>>サークル活動についてはこちら

>>記録サークルによる講演記録はこちら

【4/1】今年度の募集を開始しました!!

【4/13】残席が50以下になりました。申し込みはお早めに。

【5/19】残り10席ちょっとです!

【5/31】募集を締め切りました。

リーフレット

以下よりリーフレットのデータをダウンロードしていただけます。プリントアウトしてご利用ください。

|

|

| チラシ表面[PDF1,809 KB] | チラシ裏面(下部に申込書あり)[PDF2,065 KB] |

募集要綱

| 主 催 | 公益財団法人日本モンキーセンター |

| 共 催 | 京都大学 霊長類学ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院 |

| 開催場所 | 公益財団法人日本モンキーセンター附属 世界サル類動物園(愛知県犬山市) |

| 受講資格 | 世界のサルの生態、進化、行動やわたしたちを取りまく環境問題などに 興味関心を有する高校生以上の方で、原則として6回すべて受講できる方 |

| 募集人数 | 120名 ※定員に達し次第締め切り |

| 受講費 | 15,000円(全6回分・日本モンキーセンター友の会年会費3,000円を含む・すでに友の会の会員の方で期間中有効期限内の方は12,000) |

| 募集期間 | 2016年4月1日~5月31日(必着・定員に達し次第締め切り) |

| 申込方法 | 以下の参加申込フォームよりお申し込みいただくか、 必要事項をご記入の上、下記申込先まで郵送、FAX等でお申し込みください。 ◆京大モンキーキャンパス 参加申込フォーム◆ ※今年度の募集は締め切りました |

| 開講日 | 2016年6月から11月の月1回 |

| 開講日のスケジュール | 10:00~10:05 講師紹介 10:05~11:30 講義 11:30~12:00 質疑応答 12:00~ 講師との昼食会(自由参加・参加希望者は昼食持参) ※ 講師等の都合により若干の時間変更の場合あり ※ 初回は受講料の徴収、所長の開講挨拶などのため、時間変更あり |

講義スケジュール

| 第1回 | 6/12(日) | 人間とは何か:チンパンジーの研究から | 松沢哲郎(公益財団法人日本モンキーセンター所長、京都大学高等研究院特別教授

) 愛媛県松山市生まれ。京都大学文学部哲学科出身、大学院文学研究科中退、理学博士。中部学院大学客員教授。中部大学理事。「比較認知科学」という学問の視点から、 チンパンジーの研究を通じて人間の心の進化を考えてきた。1977年から続くアイ・プロジェクトである。1986年からは毎年アフリカに行って野生チンパンジーのくらしの研究もしている。著書は「想像するちから」(岩波書店)ほか。文化功労者。 |

| 第2回 | 7/10(日) | 生物多様性を生み出す大元としての種分化 | 西田 睦(琉球大学理事・副学長) 京都大学農学部卒、同大学院農学研究科、琉球大学助手、福井県立大学助教授、東京大学教授などを経て現職。専門分野は分子生物進化学。1970年代からアユの種内変異の研究を始め、1980年代からはタンガニイカ湖の魚類の進化研究にも携わった。その後、魚類全体の系統進化やゲノム進化の研究を進めている。また琉球列島の陸水域といういわば「島の中の島」ともいうべき環境に生息する魚類を対象に、種分化の実像を探る研究にもかかわっている。 |

| 第3回 | 8/7(日) | 分布域東限のチンパンジー | 伊谷原一(公益財団法人日本モンキーセンター動物園長、京都大学野生動物研究センター教授) 京都大学理学博士。沖縄の伝統的な沿岸漁撈活動を対象にした生態人類学的研究を行う一方で、ザイール(現コンゴ民主共和国)でボノボ、タンザニア共和国とコンゴ共和国でチンパンジーや中・大型哺乳類の社会生態学的研究や保全研究を行っている。また、動物園などで飼育下野生動物の行動や福祉の研究にも携わる。京都市動物園市民会議座長、京都水族館エクゼクティヴ・アドバイザーを兼務。 |

| 第4回 | 9/11(日) | サルの子育てと社会 -サルの人間科学- | 中道正之(大阪大学大学院人間科学研究科教授) 2015年から日本霊長類学会会長。1978年からニホンザルの社会行動や行動発達の研究に従事。1996年に開始した動物園で暮らすゴリラの行動研究も継続中。サルやゴリラの生涯発達を描くことを目指している。さらに、近年では、動物園で暮らす野生動物のキリンやクロサイの子育てなどの行動研究も実施中。著書に『ニホンザルの母と子』(福村出版)、『ゴリラの子育て日記』(昭和堂)など。 |

| 第5回 | 10/9(日) | 動物たちの心の世界 | 友永雅己(公益財団法人日本モンキーセンター学術部長・京都大学霊長類研究所教授) 大阪大学人間科学研究科修了、日本霊長類学会理事、日本動物心理学会常任理事。学部生時代からチンパンジーを対象に研究をはじめた。1991年より京都大学霊長類研究所に奉職し、チンパンジーの視覚認知、社会的認知とその発達について比較認知科学の観点から研究している。編著に『チンパンジーの認知と行動の発達』、"Cognitive Development of Chimpanzees"、『日本のサル学のあした―霊長類研究という「人間学」の可能性』などがある。 |

| 第6回 | 11/13(日) | アフリカの地溝帯で化石人類をもとめて30年 | 諏訪 元(東京大学総合研究博物館教授) 1984年より、エチオピアを中心に、初期人類の化石の研究に従事、1992年には 440万年前の新属新種のアルディピテクス・ラミダス(ラミダス猿人)、2007年 には800万年前の大型類人猿化石のチョローラピテクスの発見にたずさわる。著書に、『アフリカの骨、縄文の骨―遥かラミダスを望む』、『シリーズ進化学5、ヒトの進化:第2章、化石からみた人類の進化』、などがある。 |

申込および問い合せ先

〒484-0081 愛知県犬山市犬山官林26TEL:0568-61-2327 FAX:0568-62-6823 E-mail: kmc@j-monkey.jp

日本モンキーセンター「京大モンキーキャンパス」係

営業案内

友の会

園内マップ・施設紹介

アクセス

動物園イベント

モンキー日曜サロン

ミュージアムトーク

特別展

写生大会

学習利用のご案内

団体利用・実習・研修など

モンキーキャンパス

プリマーテス研究会

おうちどうぶつえん

研究室

博物館資料

連携研究

屋久島研修所

Web霊長類図鑑

霊長類和名リスト

国際学術誌「Primates」

雑誌「モンキー」

新JMC通信

歴史・定款・年報など

スタッフ紹介

全頭誕生日カレンダー

求人情報

取材等のお問合せ

サイト利用規定

| ※日本の動物園等で飼育されている霊長類の種数は102種類です。(2015年3月31日時点、GAIN調べ。種間雑種その他の分類不明なものは除く。) |